用于氧气递送的缺氧响应型仿生纳米气泡促进协同缺血性中风保护

近日,东南大学生物科学与医学工程学院杨芳教授研究团队在基于纳米技术的缺血性脑卒中治疗方法研究上取得新进展。相关研究成果已经发表在国际权威期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》(IF=8.2、一区top期刊)上。

急性缺血性脑卒中(AIS)是全球范围内导致死亡和长期残疾的主要原因之一,其发生源于脑血管的突然堵塞,致使脑组织血液供应不足并迅速陷入缺氧状态。由于大脑对氧气极为敏感,短暂的缺氧便会引发一系列连锁病理反应,包括氧化应激、炎症反应、神经元损伤及凋亡等复杂过程。这些高度相互依赖的事件不仅会损害神经系统的正常功能,还会加剧脑组织的不可逆损伤,显著影响患者的存活率及康复预后。因此,在AIS的早期阶段,如何调节脑组织的氧平衡以及缓解缺氧对脑组织的损害,成为当今神经病学研究中备受关注的领域。

当前,AIS的治疗主要集中在恢复脑部血流,如溶栓和机械取栓。这些疗法虽然在一定程度上能够缓解缺血带来的损伤,但存在一定的局限性。其主要问题在于这些疗法的使用必须在严格的时间窗口内完成,超过这一时间后,治疗效果会显著降低,甚至会引发严重的再灌注损伤。同时,这些疗法对缺血后脑组织的氧合恢复也并不直接有效。传统用于输送氧气的方法,在精准投递氧气、维持长时间的氧合状态以及规避副作用等方面困难重重。因此,亟需探索新型的方法来实现高效、可控且靶向的氧气递送,以在AIS的早期阶段有效保护脑组织并减轻后续病理反应。

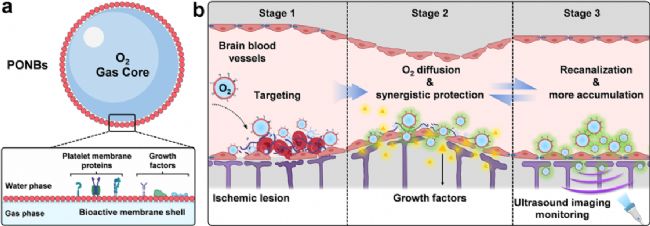

为了解决这些问题,作者开发了一种新型的治疗策略,即“血小板膜重组氧纳米气泡(PONBs)”。这种纳米技术结合了生物仿生学和纳米医学的优势,致力于在AIS早期阶段实现精准的氧气输送。PONBs的设计灵感来自血小板的天然特性,它们可以在体内识别受损的血管区域,提供针对性的氧气递送。通过这种机制,氧气在再灌注前阶段即可被释放,从而有效缓解缺氧导致的组织损伤,并在病变部位保持稳定扩散。此外,血小板膜还携带了多种生物活性成分,这些成分有助于防止AIS后的血管再闭塞并维持血脑屏障的完整性。PONBs不仅在治疗中展现出持续的氧合效果,还通过超声成像增强了病变的定位和监测能力,为AIS的诊断和治疗提供了创新的手段。这一突破性方法预示着在AIS治疗中,将高效氧气递送和动态成像监控结合在一起,能够显著改善临床治疗效果和患者的长期恢复状况。

图1 PONBs的制备和诊疗应用示意图

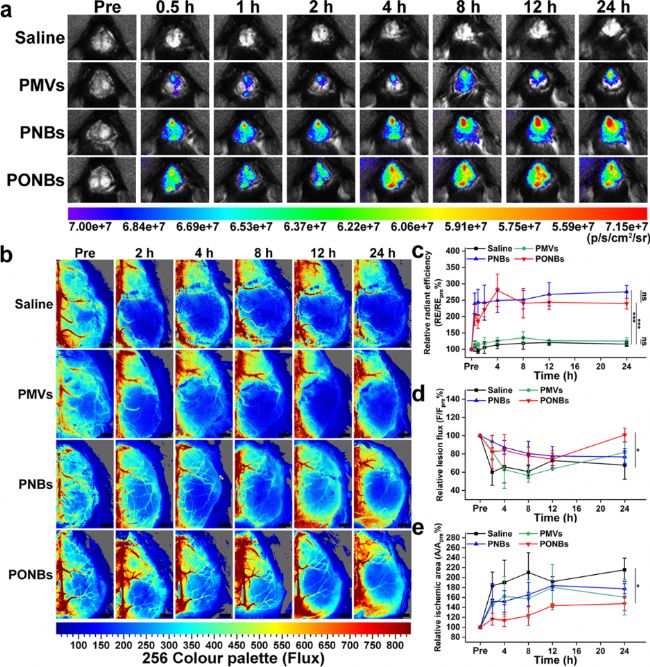

图2 通过近红外荧光(NIR)表征PONBs在体内的靶向特性及其对血流变化的影响

文章中,作者将PONBs注射到动物模型中,利用广州博鹭腾生物科技有限公司AniView Phoenix全光谱动物活体成像系统,在特定时间点进行成像,以观察其在缺血区域富集情况。实验结果显示,PONBs能够迅速识别并靶向累积到缺血组织,产生清晰的荧光信号,表明其靶向输送的有效性。此外,PONBs在递送氧气后改善了局部血流,证实了其在恢复缺血区域血液循环中的作用。综上所述,这些结果突出了PONBs作为靶向氧气递送系统在AIS治疗中的潜在应用价值。

https://doi.org/10.1021/acsami.4c11009