抗体偶联药物(ADC) 的作用机制及发展应用前景

什么是抗体偶联药物(ADC)?

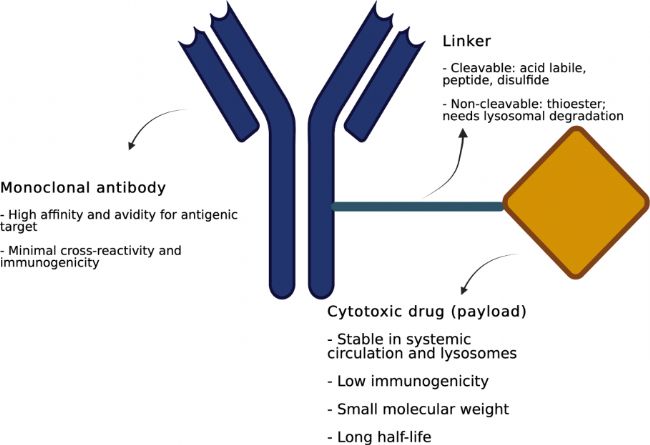

提起ADC,总是绕不开抗体药,对于抗体药可能大家已经不陌生,是一种由抗体物质组成的药物,其靶向性强,相较于传统化药具有更小的副作用,而ADC简单点来说就是在抗体的基础上,再偶联上有细胞毒性的小分子药物,从而使得这种药物在精准靶向肿瘤细胞的同时还具有更大的细胞杀伤性,使得疗效更强。

图1 ADC的三种组成部分—单克隆抗体、细胞毒性药物和连接子

抗体偶联药物(ADC)的作用机制

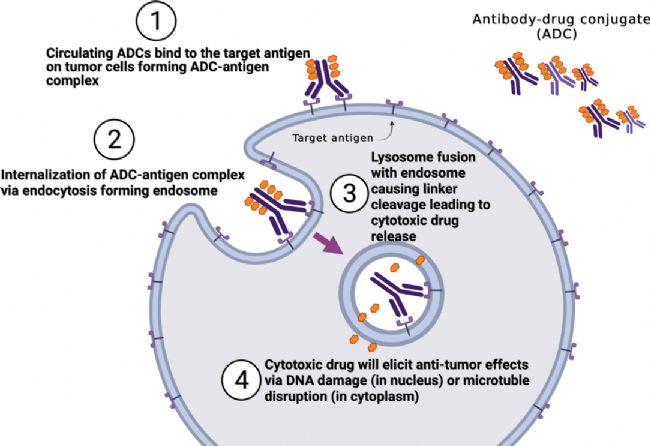

ADC就像一枚精确制导的导弹,先找到需要摧毁的位点,最后发射导弹炸毁。ADC中的单克隆抗体负责寻找对应肿瘤细胞上的抗原靶点,并与之特异性结合,形成ADC-抗原复合物,随后被细胞内吞,细胞中的溶酶体会对这个复合物进行降解,随后连接在抗体上的小分子细胞毒性药物会被释放到细胞内,从而杀死肿瘤细胞。

图2 ADC作用机制图解

抗体偶联药物(ADC)的前世今生

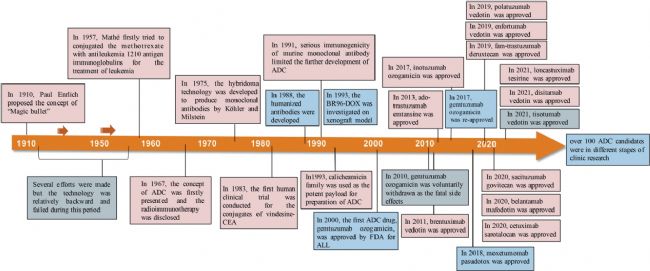

早在 1910年,Paul Ehrlich 就提出了“magic bullets”的概念,假设某些化合物可以直接与细胞中的某些预期靶点接触来治疗疾病,1957年Mathé首次将甲氨蝶呤偶联到抗白血病1210抗原免疫球蛋白上用于白血病的治疗,拉开了ADC的研究序幕,而一直到1975年,杂交瘤技术的开发,才使得单抗药领域得到极大发展,随后的几十年里,各种各样的单抗药如雨后春笋般出现,对传统的癌症治疗手段提出挑战,但在杀死癌细胞的效果上,依旧逊色于传统化疗,于是便有了抗体偶联药物的诞生,希望能在较小副作用的基础上达到更好的抗癌效果。

图3 ADC药物发展史

ADC药物研发的重心围绕着特异性,疗效,毒性三大块展开,既要特异靶向肿瘤,又要保证在这个过程中ADC药物不会被其他因素损坏,还要保证杀伤的范围仅限于肿瘤,而不误伤其他健康细胞。目前最新一代的ADC药物在特异性上已经有了较好的表现,未来的发展中,连接子以及毒性化学小分子将成为开发关注点。

截止到2023年3月,世界上已有16款ADC药物获批上市,强劲的市场增势,独特的靶向能力,更好的临床试验结果,激发了全球科学家的开发热情,应市场需要,一些在结构、功能和功效上与FDA批准的生物药品高度相似的生物仿制药也随之出现,为ADC药物的前期研发提供强大的助力。