PEAKS Studio软件在中晚更新世丹尼索瓦人在白石崖溶洞生存研究的应用

2024年7月,兰州大学张东菊教授和中国科学院青藏高原研究所陈发虎院士共同领衔,联合丹麦哥本哈根大学团队,在Nature发表题为“Middle and Late Pleistocene Denisovan subsistence at Baishiya Karst Cave”的研究成果,这一研究主要揭示了中晚更新世夏河丹尼索瓦人在白石崖溶洞的古生态和生存策略的新图景。化石标本质谱数据的蛋白和肽段鉴定使用PEAKS Studio完成。

白石崖溶洞地区的动物群落组成

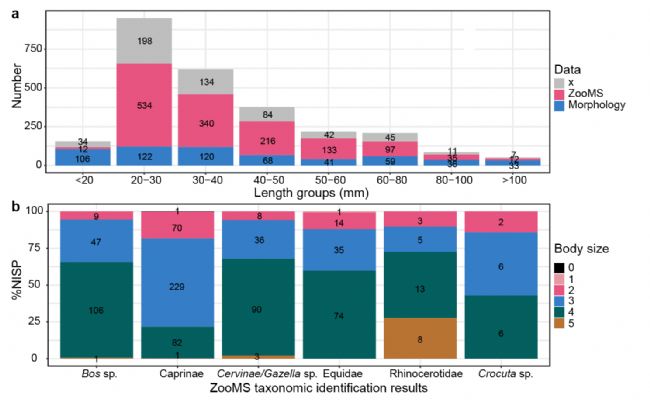

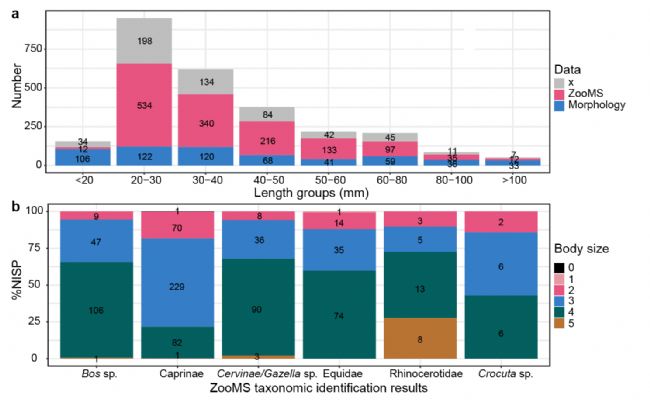

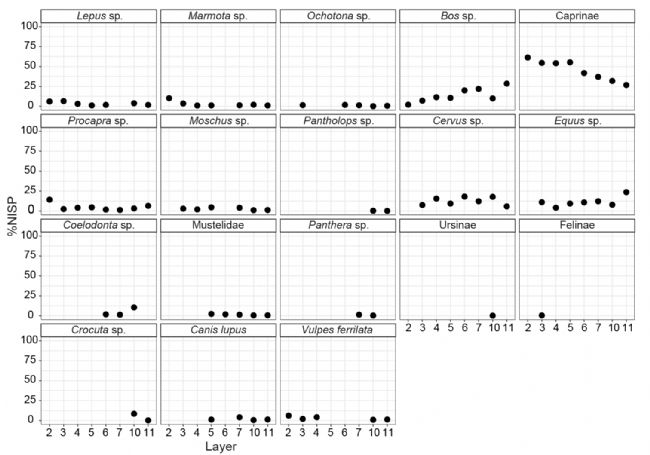

结合形态学和动物考古质谱法(ZooMS),对2,567 个动物标本中的 2,005 个(78.1%)完成了分类学鉴定。结果表明,山羊亚科在动物群落中占主导地位,整个地层中牛科动物和马科动物比例很高,揭示了中晚更新世和晚更新世甘加盆地的景观以草类为主。森林灌木物种的存在反映了小规模镶嵌森林灌木栖息地的分布。此外,还存在各种食肉动物(图1)。

在食肉动物、小型哺乳动物和鸟类的骨骼中也发现了人类改造的痕迹(图5)。102个食肉动物标本中,8个黑豹属、豹亚科和犬科(不包含狐狸)的标本发现了切痕和敲击缺口。小型哺乳动物中,1个旱獭属(第 9 层;图5c )的桡骨骨干标本上观察到了敲击缺口,表明提取了骨髓。此外,7 个兔属(第 3、4 和 11 层)和 4 个旱獭属(第 9 至 11 层)的前肢和后肢骨干碎片显示出新鲜的骨断裂痕迹,这些通常是人类活动产生的。最后,在鸟类遗骸(n = 45)中,鹰类标本上有切割痕迹(n = 1;图5a)和新鲜骨裂痕迹(n = 3),但其他鸟类标本(包括雉类、鹌鹑或猫头鹰标本)上没有发现。总体而言,动物考古学数据表明,白石崖溶洞人类使用过大型食草动物、小型食肉动物、小型哺乳动物和鸟类进行多种活动。

此外,作者从第 11 层发现了一个可能的改造工具(图5d),并从第 4、9 和 10 层发现了三个便于使用的骨器(图5e )。改造工具由一颗牙齿制成,经鉴定来自于马属。ZooMS 鉴定出这些骨器的骨骼来源于山羊亚科和鹿亚科或羚羊属。因此,骨制品应该主要来自与白石崖溶洞动物群落中占主导地位的物种。

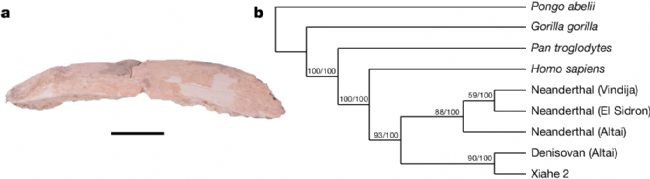

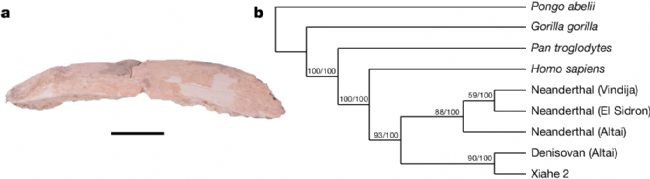

在对无法辨认的碎片进行 ZooMS 筛选的过程中,一块肋骨标本被鉴定为人亚科(图6a)。该标本含有 14 个与人亚科相匹配的 I 型胶原蛋白(COL1)肽标志物,以及一个人科独有的多肽标志物。考虑到其他类人猿,特别是黑猿属的历史地理分布,可以确认该标本为人属。作者团队将该人科标本命名为夏河2号(现场编号,BSY-19-B896-1;ZooMS 编号,BSY-941)。夏河2号在发掘过程中断成两截,属于肋骨远端部分(长 51.5 毫米)。夏河2号标本来自T3第3层,该层年代为4.8-3.2万年前。夏河2号的谷氨酰胺脱酰胺值(酸性COL1α1 508–519 = 0.52和酸性COL1α1 435–453 = 0.46)与第3层的其他标本以及直接放射性碳测年为5-3万年左右的标本相似,表明夏河2号确实与第3地层的年代一致。

Shotgun蛋白质组学分析为夏河2号的分类归属提供了更具体的信息。作者在用于系统发育分析的21个蛋白质序列中重建了夏河2号标本的4,597个氨基酸位置(占总连接蛋白质序列比对的14.5%)。这个蛋白质组比用于夏河1号下颌骨系统发育分析的6个内源蛋白质大得多。从系统发育树中也可以看出,夏河2号与已发表的高覆盖率丹尼索瓦人基因组高度同源(图6b)。因此,可以确定在可用的参考个体中,夏河2号与D3丹尼索瓦人的关系最为密切。夏河2号化石证据的发现将丹尼索瓦人在白石崖溶洞中的存在从中更新世晚期延伸到了晚更新世。

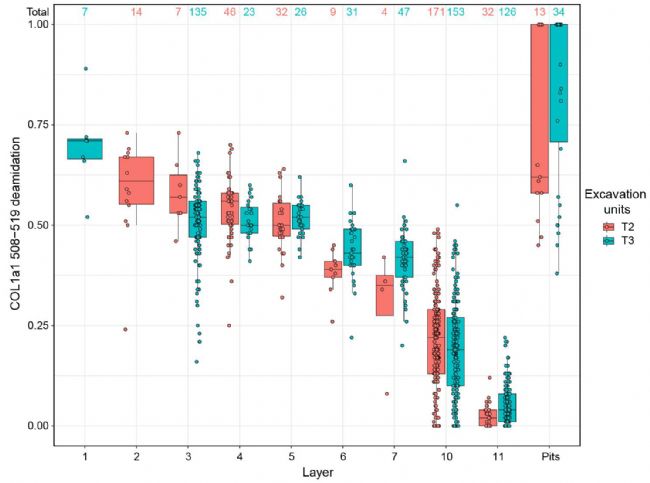

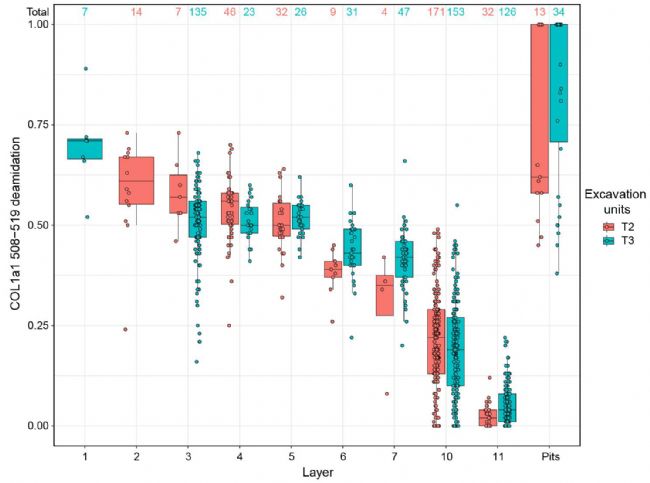

骨胶原脱酰胺效应

随着白石崖溶洞各地层从顶部至底部逐渐增强,但层间重叠较大。第 3、4 和 5 层的平均脱酰胺水平接近,第 6 和 7 层接近。第 10 层,尤其是第 11 层的谷氨酰胺脱酰胺作用更加明显(图7)。脱酰胺作用的程度在地层内逐渐增加,这与地质年代学年龄估计以及地层证据一致。相比之下,来自历史洞坑的样本的脱酰胺值差异很大,因为这些是更新世和全新世的标本的混合。这些观察结果与其他更新世洞穴遗址的结果一致,在这些洞穴遗址中,当地层跨越时间相当长或温度差异较大时,谷氨酰胺脱酰胺作用通常在更古老或温度更高的年代的骨骼标本中更为明显。

小结

通过将 BKC 与其他丹尼索瓦人或可能的丹尼索瓦人遗址进行比较,作者发现它们的动物群落与各自的地理环境相兼容,对应于高海拔、高纬度和热带(或亚热带)环境。因此,本研究结果为丹尼索瓦人的古生态和行为可塑性提供了证据。此外,还引发了人们对于青藏高原丹尼索瓦人灭绝的原因和时间以及现代丹尼索瓦人基因特征起源的深入探讨。

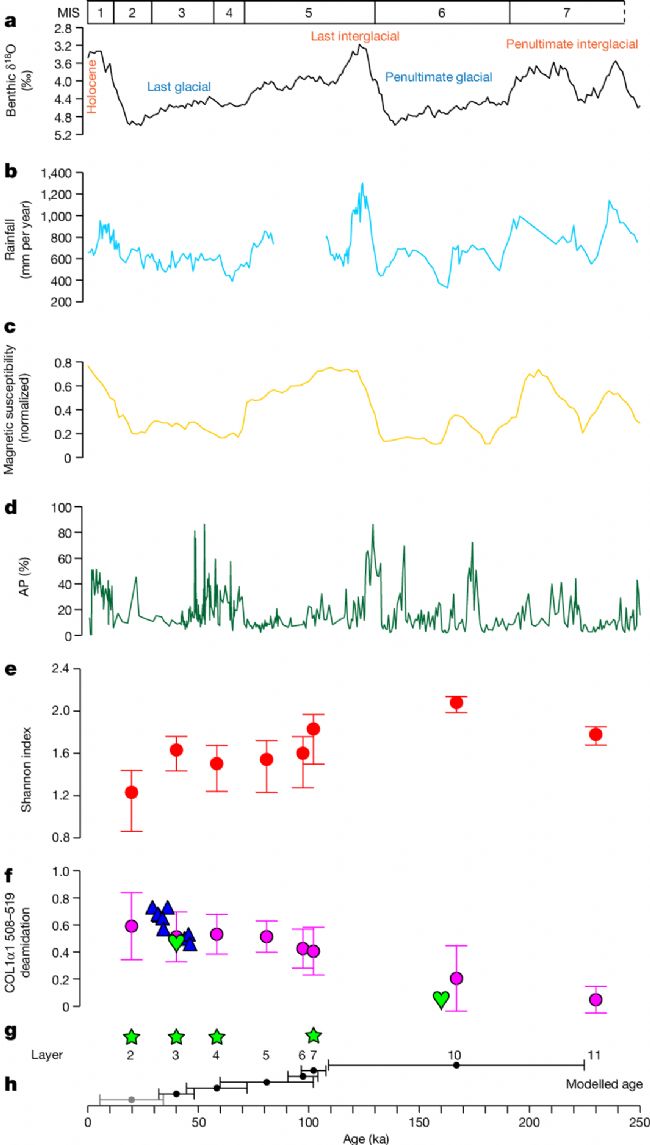

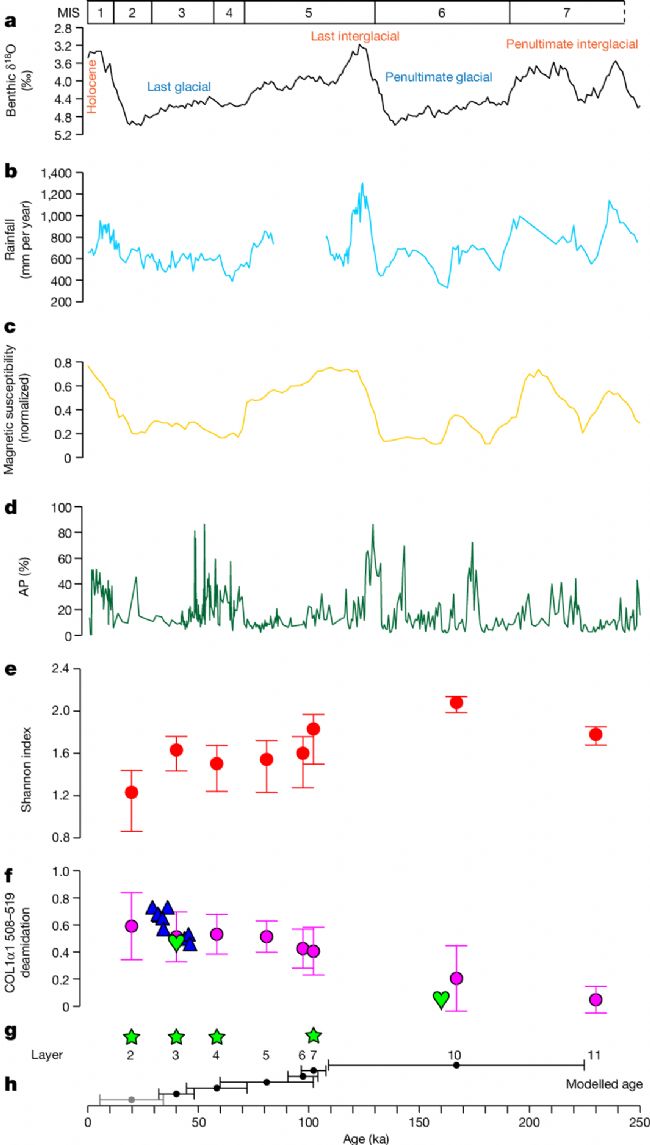

图8 BKC地区及北半球气候史、动物群落与丹人分布

联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com

白石崖溶洞地区的动物群落组成

结合形态学和动物考古质谱法(ZooMS),对2,567 个动物标本中的 2,005 个(78.1%)完成了分类学鉴定。结果表明,山羊亚科在动物群落中占主导地位,整个地层中牛科动物和马科动物比例很高,揭示了中晚更新世和晚更新世甘加盆地的景观以草类为主。森林灌木物种的存在反映了小规模镶嵌森林灌木栖息地的分布。此外,还存在各种食肉动物(图1)。

图1 动物考古学分类

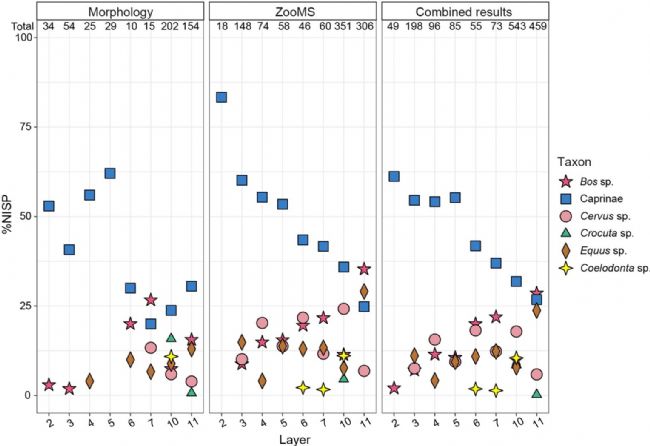

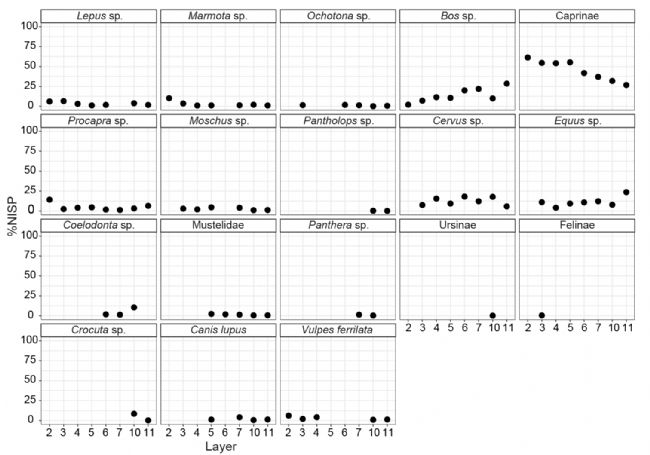

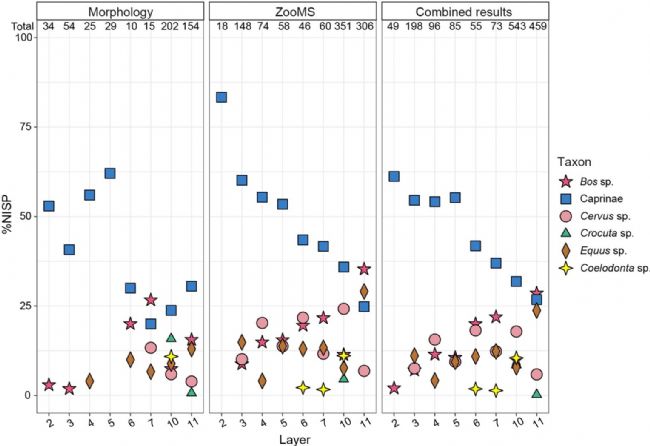

目前,人们对中晚更新世青藏高原动物群落的变化知之甚少。值得注意的是,仅在第 6 层以下发现了已灭绝的大型食肉动物(Crocuta sp.)和大型食草动物(披毛犀(Coelodonta sp.)。在第 6 层和第 5 层形成期间,白石崖溶洞(BKC)周围的动物群落组成发生了显著变化。此外,文献数据还记录了随着时间的推移,羊亚科的比例增加,牛亚科的比例减少。对此,无法判断这些变化是人类觅食策略转变的结果,还是与周围环境的变化有关。但在此期间,牛科动物和马科动物的持续存在,加上整个地层中分类多样性的微小变化,表明甘家盆地的开放环境总体上是稳定的。

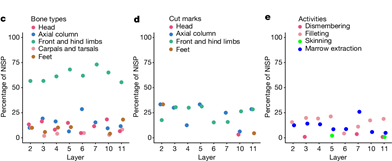

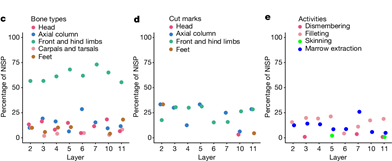

图2 不同地层物种分布原始人类是主要的积累者

白石崖溶洞的骨骼标本表面保存完好,88.7%的标本处于风化1-2阶段。通过标本分析,发现了啮齿动物、食肉动物和人类活动的痕迹。食肉动物改造骨骼的比例略高,但并没有发现食肉动物的粪化石。相比之下,更大比例的动物群落表现出人类改造的证据。食草动物和一些大型食肉动物(例如Crocuta sp.)的骨骼上都发现了切割痕迹和敲击痕迹。每个地层中人为改造骨骼的比例较高,并且存在石器,这表明白石崖溶洞的动物群落主要是通过人类活动积累起来(图3)。

图3 白石崖溶洞骨骼类别存在明显的人类活动

形态学上可识别的标本主要来自头部碎片、腕骨、跗骨和相关的足骨。结合ZooMS,又增加了大量的轴向和前肢或后肢轴碎片,这些碎片通常在骨骼剖面图中代表性不足。因此,形态学和 ZooMS 识别的数据集的整合揭示了更完整的骨骼类型。

整合数据集显示,每一地层中都有较为完整的山羊亚科骨骼部分(头骨、中轴骨、前后肢骨和足骨)(图4c)。随着时间的推移,人类活动程度在食草动物中普遍存在,对于山羊亚科来说,人类活动程度一直很高,且切割痕迹最为常见,但在第 6 层和第 7 层中,与前肢骨骼和后肢骨骼上的骨髓提取有关的敲击缺口占主导地位(图4d、e)。除山羊亚科外,其他食草动物,包括牛属、鹿属、马属和披毛犀属,各种骨骼上都有较多的切痕和敲击痕迹,这表明原始人类对于动物资源的获取并不局限于特定的物种。

整合数据集显示,每一地层中都有较为完整的山羊亚科骨骼部分(头骨、中轴骨、前后肢骨和足骨)(图4c)。随着时间的推移,人类活动程度在食草动物中普遍存在,对于山羊亚科来说,人类活动程度一直很高,且切割痕迹最为常见,但在第 6 层和第 7 层中,与前肢骨骼和后肢骨骼上的骨髓提取有关的敲击缺口占主导地位(图4d、e)。除山羊亚科外,其他食草动物,包括牛属、鹿属、马属和披毛犀属,各种骨骼上都有较多的切痕和敲击痕迹,这表明原始人类对于动物资源的获取并不局限于特定的物种。

图4 不同地层的骨骼类型

在食肉动物、小型哺乳动物和鸟类的骨骼中也发现了人类改造的痕迹(图5)。102个食肉动物标本中,8个黑豹属、豹亚科和犬科(不包含狐狸)的标本发现了切痕和敲击缺口。小型哺乳动物中,1个旱獭属(第 9 层;图5c )的桡骨骨干标本上观察到了敲击缺口,表明提取了骨髓。此外,7 个兔属(第 3、4 和 11 层)和 4 个旱獭属(第 9 至 11 层)的前肢和后肢骨干碎片显示出新鲜的骨断裂痕迹,这些通常是人类活动产生的。最后,在鸟类遗骸(n = 45)中,鹰类标本上有切割痕迹(n = 1;图5a)和新鲜骨裂痕迹(n = 3),但其他鸟类标本(包括雉类、鹌鹑或猫头鹰标本)上没有发现。总体而言,动物考古学数据表明,白石崖溶洞人类使用过大型食草动物、小型食肉动物、小型哺乳动物和鸟类进行多种活动。

此外,作者从第 11 层发现了一个可能的改造工具(图5d),并从第 4、9 和 10 层发现了三个便于使用的骨器(图5e )。改造工具由一颗牙齿制成,经鉴定来自于马属。ZooMS 鉴定出这些骨器的骨骼来源于山羊亚科和鹿亚科或羚羊属。因此,骨制品应该主要来自与白石崖溶洞动物群落中占主导地位的物种。

图5 骨器标本新的丹尼索瓦人

在对无法辨认的碎片进行 ZooMS 筛选的过程中,一块肋骨标本被鉴定为人亚科(图6a)。该标本含有 14 个与人亚科相匹配的 I 型胶原蛋白(COL1)肽标志物,以及一个人科独有的多肽标志物。考虑到其他类人猿,特别是黑猿属的历史地理分布,可以确认该标本为人属。作者团队将该人科标本命名为夏河2号(现场编号,BSY-19-B896-1;ZooMS 编号,BSY-941)。夏河2号在发掘过程中断成两截,属于肋骨远端部分(长 51.5 毫米)。夏河2号标本来自T3第3层,该层年代为4.8-3.2万年前。夏河2号的谷氨酰胺脱酰胺值(酸性COL1α1 508–519 = 0.52和酸性COL1α1 435–453 = 0.46)与第3层的其他标本以及直接放射性碳测年为5-3万年左右的标本相似,表明夏河2号确实与第3地层的年代一致。

Shotgun蛋白质组学分析为夏河2号的分类归属提供了更具体的信息。作者在用于系统发育分析的21个蛋白质序列中重建了夏河2号标本的4,597个氨基酸位置(占总连接蛋白质序列比对的14.5%)。这个蛋白质组比用于夏河1号下颌骨系统发育分析的6个内源蛋白质大得多。从系统发育树中也可以看出,夏河2号与已发表的高覆盖率丹尼索瓦人基因组高度同源(图6b)。因此,可以确定在可用的参考个体中,夏河2号与D3丹尼索瓦人的关系最为密切。夏河2号化石证据的发现将丹尼索瓦人在白石崖溶洞中的存在从中更新世晚期延伸到了晚更新世。

图6 夏河2号骨标本蛋白质保存和脱酰胺

骨胶原脱酰胺效应

随着白石崖溶洞各地层从顶部至底部逐渐增强,但层间重叠较大。第 3、4 和 5 层的平均脱酰胺水平接近,第 6 和 7 层接近。第 10 层,尤其是第 11 层的谷氨酰胺脱酰胺作用更加明显(图7)。脱酰胺作用的程度在地层内逐渐增加,这与地质年代学年龄估计以及地层证据一致。相比之下,来自历史洞坑的样本的脱酰胺值差异很大,因为这些是更新世和全新世的标本的混合。这些观察结果与其他更新世洞穴遗址的结果一致,在这些洞穴遗址中,当地层跨越时间相当长或温度差异较大时,谷氨酰胺脱酰胺作用通常在更古老或温度更高的年代的骨骼标本中更为明显。

图7 不同地层的脱酰胺率

小结

已有研究表明,白石崖溶洞(BKC)是目前青藏高原唯一保存完好的跨越中更新世晚期至晚更新世的洞穴遗址。夏河1 号下颌骨和沉积物线粒体 DNA 分析表明,丹尼索瓦人可能最晚在 4.5万年(第 4 层末端)前生存在白石崖溶洞。

到目前为止,没有证据表明 BKC 3-11 层中有其他古人类的存在,也没有证据表明同一时期青藏高原东北部其他地方有其他古人类居住。BKC 动物群落记录了末次冰期-间冰期-冰期旋回期间丹尼索瓦人在甘加盆地的行为和生存痕迹(图8)。

BKC 的动物群落分析表明,丹尼索瓦人利用了甘加盆地周围以草为主的景观中的各种动物类群。羊亚科的作用在人类占领期间变得越来越突出。对羊亚科标本的人为改造分析表明,BKC 存在动物尸体加工的完整操作链,包括系统性屠宰和使用骨质材料制作工具。除羊亚科外,大型食草动物、食肉动物、小型哺乳动物和鸟类的遗骸也被以各种方式利用。这表明,丹尼索瓦人充分利用了他们可利用的动物资源,以便在高海拔的青藏高原上生存。在冰期和间冰期,甘加盆地可能提供了一个合适的避难所,尽管海拔较高,但资源供应相对稳定,

到目前为止,没有证据表明 BKC 3-11 层中有其他古人类的存在,也没有证据表明同一时期青藏高原东北部其他地方有其他古人类居住。BKC 动物群落记录了末次冰期-间冰期-冰期旋回期间丹尼索瓦人在甘加盆地的行为和生存痕迹(图8)。

BKC 的动物群落分析表明,丹尼索瓦人利用了甘加盆地周围以草为主的景观中的各种动物类群。羊亚科的作用在人类占领期间变得越来越突出。对羊亚科标本的人为改造分析表明,BKC 存在动物尸体加工的完整操作链,包括系统性屠宰和使用骨质材料制作工具。除羊亚科外,大型食草动物、食肉动物、小型哺乳动物和鸟类的遗骸也被以各种方式利用。这表明,丹尼索瓦人充分利用了他们可利用的动物资源,以便在高海拔的青藏高原上生存。在冰期和间冰期,甘加盆地可能提供了一个合适的避难所,尽管海拔较高,但资源供应相对稳定,

通过将 BKC 与其他丹尼索瓦人或可能的丹尼索瓦人遗址进行比较,作者发现它们的动物群落与各自的地理环境相兼容,对应于高海拔、高纬度和热带(或亚热带)环境。因此,本研究结果为丹尼索瓦人的古生态和行为可塑性提供了证据。此外,还引发了人们对于青藏高原丹尼索瓦人灭绝的原因和时间以及现代丹尼索瓦人基因特征起源的深入探讨。

图8 BKC地区及北半球气候史、动物群落与丹人分布

(文件原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07612-9)

若您想深入了解PEAKS Studio软件在考古质谱领域的功能和应用,欢迎扫描下方二维码提交您的咨询信息!

-扫码关注-

www.bioinfor.com (EN)

www.deepproteomics.cn(CN)

作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS Studio,PEAKS Online,PEAKS GlycanFinder, PEAKS AB及抗体综合表征服务等。www.bioinfor.com (EN)

www.deepproteomics.cn(CN)

联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com