hTERT介导的永生化细胞hTERT ipn02.3 2λ的介绍与应用

什么是细胞永生化?

细胞通常拥有有限的寿命,大多数细胞如上皮细胞、神经细胞和肌肉细胞在经历有限次分裂后会停止增长。然而,一些细胞如干细胞和癌细胞可以无限增殖。细胞永生化是当前细胞生物学研究热点之一,指的是细胞因基因变化或外界刺激而跳过正常衰老阶段,获得无限增殖能力。

然而,为什么正常细胞无法永生化生长呢?或许,机体赋予正常细胞有限的增殖能力是一种抗癌防御机制。

原代细胞能最真实反映体内生理状态,但在体外培养中通常经过有限次分裂后会停止增殖,发生衰老和凋亡,这大大影响了科研上对细胞培养技术的进一步应用。因此,了解细胞永生化与衰老的分子机制,有助于解决传代困难和衰老问题,实现细胞模型的标准化,并为抑制肿瘤、疫苗研究、体外诊断和抗体药物研发提供理论基础和资源。[4]

hTERT介导的永生化细胞

端粒是维持染色体稳定和细胞寿命的重要指标,其长度与染色体复制次数成反比,由于端粒长短有限,一旦减少到极值,便不再具有保护染色体稳定的作用,随即细胞死亡。(如下图)

细胞通常拥有有限的寿命,大多数细胞如上皮细胞、神经细胞和肌肉细胞在经历有限次分裂后会停止增长。然而,一些细胞如干细胞和癌细胞可以无限增殖。细胞永生化是当前细胞生物学研究热点之一,指的是细胞因基因变化或外界刺激而跳过正常衰老阶段,获得无限增殖能力。

然而,为什么正常细胞无法永生化生长呢?或许,机体赋予正常细胞有限的增殖能力是一种抗癌防御机制。

原代细胞能最真实反映体内生理状态,但在体外培养中通常经过有限次分裂后会停止增殖,发生衰老和凋亡,这大大影响了科研上对细胞培养技术的进一步应用。因此,了解细胞永生化与衰老的分子机制,有助于解决传代困难和衰老问题,实现细胞模型的标准化,并为抑制肿瘤、疫苗研究、体外诊断和抗体药物研发提供理论基础和资源。[4]

hTERT介导的永生化细胞

端粒是维持染色体稳定和细胞寿命的重要指标,其长度与染色体复制次数成反比,由于端粒长短有限,一旦减少到极值,便不再具有保护染色体稳定的作用,随即细胞死亡。(如下图)

但是端粒中含有一种逆转录酶(TERT),它能催化作为模板的端粒酶反转录为端粒DNA,继而合成到染色体末端,不断弥补端粒的长度,使细胞持续生长。然而,正常细胞中通常不表达TERT。为了实现细胞永生化,需要使用转基因技术构建表达载体,将TERT转染到细胞中。

hTERT是人端粒酶蛋白部分的催化亚基编码基因,与端粒酶活性呈现正相关。为了使原代细胞获得永生化同时维持正常细胞的生理特性,我们将原代细胞转染人端粒酶逆转录酶cDNA(hTERT),从而激活端粒酶活性,维持端粒长度,阻止染色体端粒降解,诱导细胞永生化。[3]

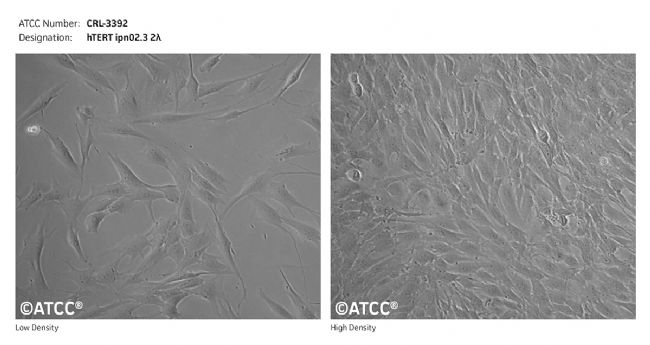

hTERT ipn02.3 2λ细胞

hTERT ipn02.3 2λ 是一种雪旺细胞,于 2008 年从正常女性的腓肠神经中分离出来。通过使用携带hTERT和mCdk4基因的逆转录病毒载体,成功将正常(NF1野生型)、神经纤维瘤来源的NF1突变杂合型(+/-)和同型(-/-)的神经鞘细胞永生化。它可用于雪旺细胞3D细胞培养,药物开发,高通量筛选,生物学、疾病、肿瘤、神经科学的研究。

hTERT ipn02.3 2λ细胞的应用

神经纤维瘤病1型(NF1)是一种常见的常染色体显性遗传病,其中半数的患者携带的是NF1基因突变。绝大多数患者会出现神经纤维瘤,这些是良性的雪旺细胞肿瘤,可以在周围神经系统的任何部位生长,并且可能终生存在。虽然皮肤上的神经纤维瘤较小,主要是美容问题,但生长在较大神经上的神经纤维瘤(称为丛状神经纤维瘤)则较大,常常会引发健康问题。如果这些丛状神经纤维瘤压迫到重要结构或变为恶性,可能会致命。目前对神经纤维瘤,尤其是较大的丛状神经纤维瘤,还没有有效的治疗方法。[1]

组织培养是研究的重要工具,但人类雪旺细胞培养难度大,且大多数在培养6-10代后会进入衰老状态,这影响了NF1的细胞研究,而且目前没有自然存在的NF1动物模型。[1]

通过外源性表达人类端粒酶逆转录酶和小鼠周期蛋白依赖性激酶(mCdk4),我们成功使正常(NF1野生型)、NF1突变杂合子和NF1突变纯合子的神经纤维瘤衍生雪旺细胞获得了永生化。这将成为研究NF1及其他雪旺细胞肿瘤生物学和相关疾病的重要工具。[1]

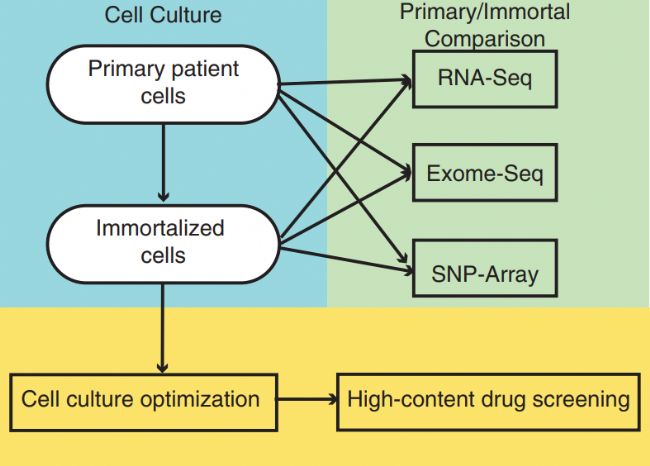

为了加速发现有关药物靶向的关键信号通路,科学家们高通量筛选了大量来自NF1患者永生化雪旺细胞,这些细胞代表了人类丛状肿瘤的遗传多样性。

通过对原代和永生化雪旺细胞进行详细的分析,包括SNP阵列分析、RNA测序和全外显子测序等,科学家们确定了这些永生化雪旺细胞能够可靠地代替原代细胞在药物筛选上的表现,验证了这一种新的科学资源,为NF1基因突变而产生的稀有且耐药肿瘤的治疗提供了新的工具。[2]

参考文献

- Li, Hua , et al. "Immortalization of human normal and NF1 neurofibroma Schwann cells." Laboratory Investigation 96.10(2016):1105.

- Ferrer, Marc, et al. "Pharmacological and genomic profiling of neurofibromatosis type 1 plexiform neurofibroma-derived schwann cells." Scientific Data 5.1(2018):180106.

- 张敏等. "hTERT永生化细胞的研究进展及应用前景." 中国兽药杂志 49.2(2015):5.

- 黄今, 杨融辉, and 马海英. "细胞永生化机制及不同细胞永生化方法研究进展." 东南大学学报:医学版 5(2015):4.