新一代毒液组学测序:多酶切方法在蛇毒鉴定领域的应用

蛇毒中毒,尤其是蛇咬伤中毒已被世界卫生组织定义为最容易被忽视的热带病之一,也是全球性的公共卫生问题[1],因此寻求深度鉴定和表征毒液毒素的研究方法非常重要。事实上,在过去十年中,毒液研究取得的突破很大程度上是由于组学技术在毒液和毒腺成分的定性和定量分析中的发展和应用,并将这种应用于毒液的综合工作流程称为“毒液组学”[2]。

蛋白质组学研究在动物毒液中发现的多种选择性和强效天然产物的复杂混合物,作为潜在治疗方案的溯源指导起到了重要作用。此外,了解动物毒液的可变成分对于了解毒液变异的进化过程,设计特异性更强的抗蛇毒血清来对抗中毒后的病理效应至关重要[3]。通常,毒液主要由5 KDa至100 KDa以上分子量的多肽组成,并且某些物种的特定毒素具有序列特异性。某些眼镜蛇科的蛇毒中,作为主要成分的毒素,即kunitz型毒素,含有丰富的碱性氨基酸残基。由于胰蛋白酶主要在K和R残基的C端末端切割,因此会产生过度酶切,导致毒素的序列覆盖率下降,数据分析出现偏差。

法国里昂大学分子系统研究中心质谱实验室的研究团队在Toxins发表了文章 “Next-Generation Sequencing for Venomics: Application of Multi-Enzymatic Limited

Digestion for Inventorying the Snake Venom Arsenal”,首次探索了多酶限时酶切(MELD)方法在蛇毒特征分析中的应用,使用两个蛇科(Elapidae和Viperidae)的四种蛇毒液作为模型,并证明了MELD相对于传统的自下而上的蛋白质组学方法的可行性和优势。质谱数据分析使用PEAKS®️ Studio完成。

蛋白质组学研究在动物毒液中发现的多种选择性和强效天然产物的复杂混合物,作为潜在治疗方案的溯源指导起到了重要作用。此外,了解动物毒液的可变成分对于了解毒液变异的进化过程,设计特异性更强的抗蛇毒血清来对抗中毒后的病理效应至关重要[3]。通常,毒液主要由5 KDa至100 KDa以上分子量的多肽组成,并且某些物种的特定毒素具有序列特异性。某些眼镜蛇科的蛇毒中,作为主要成分的毒素,即kunitz型毒素,含有丰富的碱性氨基酸残基。由于胰蛋白酶主要在K和R残基的C端末端切割,因此会产生过度酶切,导致毒素的序列覆盖率下降,数据分析出现偏差。

法国里昂大学分子系统研究中心质谱实验室的研究团队在Toxins发表了文章 “Next-Generation Sequencing for Venomics: Application of Multi-Enzymatic Limited

Digestion for Inventorying the Snake Venom Arsenal”,首次探索了多酶限时酶切(MELD)方法在蛇毒特征分析中的应用,使用两个蛇科(Elapidae和Viperidae)的四种蛇毒液作为模型,并证明了MELD相对于传统的自下而上的蛋白质组学方法的可行性和优势。质谱数据分析使用PEAKS®️ Studio完成。

图1 实验设计

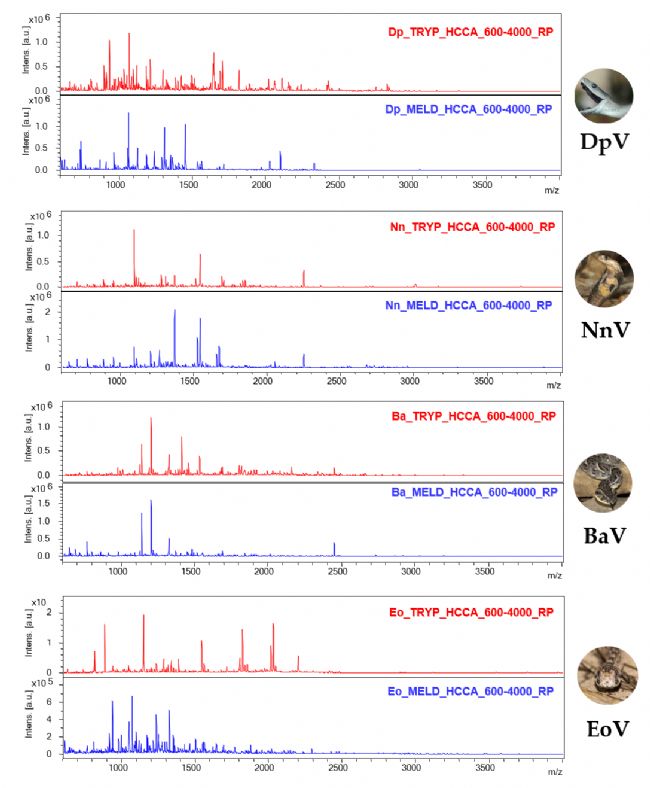

首先作者各选取了眼镜蛇科和蝮蛇科的2种蛇,提取毒液后分别使用传统胰酶单一酶切(TRYP)和多酶限时酶切(MELD)两种方法进行处理,酶切产物采集了MALDI TOF PMF图谱,发现总体上不同酶切方法对离子采集数量影响不是很大,但MELD的酶切产物的响应强度有所提高(图2)。

图2 不同酶切处理的PMF采集对比

然后,作者采集了LC-MS/MS数据,用PEAKS®️ Studio X+完成数据库检索和de novo测序分析。在DB search的结果中,TRYP处理的样本平均鉴定到506(±198)条多肽,MELD则是1130(±705),提升了约2.2倍(图3A),并且图3A仅统计的是unique peptides。De novo肽段数量也有显著提升,可以帮助发现更多参考物种库里面缺失的信息或者未知的翻译后修饰(图3B)。

图3 LC-MS/MS肽段鉴定结果

接下来,又从多肽、蛋白水平比较了两种酶切方法的效果(图2B-D),基本上与图1结果一致,即MELD酶切效果更好。但只有DpV的样本趋势不同,结合SDS-PAGE结果(图4A),推测可能是因为其蛋白主成分主要为6-14KDa的小分子量蛋白,所以酶切位点相对其他样本更少。

图4 多肽序列、蛋白鉴定结果比较

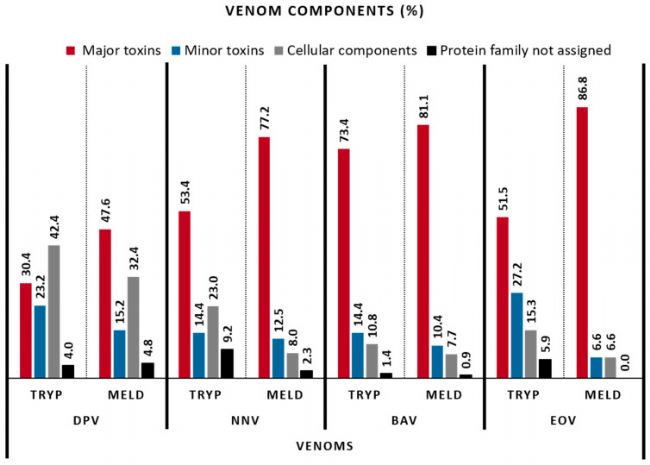

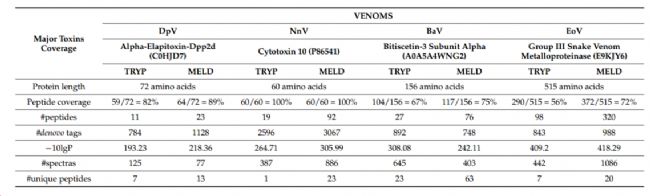

最后,作者根据Damm et al.[4] 和Boldrini-França et al.[5]对毒液成分的分组规则进行了本次鉴定结果的蛋白成分分析。结果表明(图5),这两种方法在每种毒液中都鉴定到了大多数毒素蛋白,且MELD处理的毒液鉴定到的主要毒素比例更高,且细胞成分比例更低。值得注意的是,尽管DpV的样本用两种酶处理鉴定出的总蛋白数差别不大,但是使用MELD鉴定出的主要毒素蛋白的比例显著提高了(30.4%至47.6%)。并且,也比较了四种主要毒素的序列覆盖度,MELD处理能达到更高的氨基酸覆盖率(表1)。因此表明MELD方法提高了毒素鉴定的多样性,从而可以帮助提高毒素库的覆盖深度。

图5 毒液成分分析

表1 主要毒素覆盖率

总之,借助Trypsin+GluC+Chymotrypsin的多酶限时酶切(MELD)方法,提高了蛇毒蛋白的鉴定数量、序列覆盖度,并可以帮助鉴定毒液成分的新群体,增加毒素的深度测序。(原文链接:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10304959/)

参考文献

1. WHO. Snakebite Envenoming. World Health Organization (WHO). Available online: https://www.who.int/health-topics/snakebite#tab=tab_1 (accessed on 4 April 2023).

2. Calvete, J.J.; Sanz, L.; Angulo, Y.; Lomonte, B.; Gutiérrez, J.M. Venoms, venomics,

antivenomics. FEBS Lett. 2009, 583, 1736–1743.13.

3. Casewell, N.R.; Jackson, T.N.W.; Laustsen, A.H.; Sunagar, K. Causes and Consequences of Snake Venom Variation. Trends Pharmacol. Sci. 2020, 41, 570–581.

4. Damm, Maik, Benjamin-Florian Hempel, and Roderich D. Süssmuth. 2021. "Old World Vipers—A Review about Snake Venom Proteomics of Viperinae and Their Variations" Toxins 13, no. 6: 427. https://doi.org/10.3390/toxins13060427

5. Boldrini- França, J.; Cologna, C.T.; Pucca, M.B.; Bordon, K.D.C.F.; Amorim, F.G.;

Anjolette, F.A.P.; Cordeiro, F.A.; Wiezel, G.A.; Cerni, F.A.; Pinheiro-Junior, E.L.; et al.

Minor snake venom proteins: Structure, function and potential applications.

Biochim. Et Biophys. Acta (BBA)-Gen. Subj. 2017, 1861, 824–838.

2. Calvete, J.J.; Sanz, L.; Angulo, Y.; Lomonte, B.; Gutiérrez, J.M. Venoms, venomics,

antivenomics. FEBS Lett. 2009, 583, 1736–1743.13.

3. Casewell, N.R.; Jackson, T.N.W.; Laustsen, A.H.; Sunagar, K. Causes and Consequences of Snake Venom Variation. Trends Pharmacol. Sci. 2020, 41, 570–581.

4. Damm, Maik, Benjamin-Florian Hempel, and Roderich D. Süssmuth. 2021. "Old World Vipers—A Review about Snake Venom Proteomics of Viperinae and Their Variations" Toxins 13, no. 6: 427. https://doi.org/10.3390/toxins13060427

5. Boldrini- França, J.; Cologna, C.T.; Pucca, M.B.; Bordon, K.D.C.F.; Amorim, F.G.;

Anjolette, F.A.P.; Cordeiro, F.A.; Wiezel, G.A.; Cerni, F.A.; Pinheiro-Junior, E.L.; et al.

Minor snake venom proteins: Structure, function and potential applications.

Biochim. Et Biophys. Acta (BBA)-Gen. Subj. 2017, 1861, 824–838.

-扫码关注-

www.bioinfor.com (EN)

www.deepproteomics.cn(CN)

作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB及抗体综合表征服务等。联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com