ZooSCAN图像扫描分析系统助力北太平洋浮游生物粒径谱研究

近期,华中农业大学马徐发教授科研团队基于ZooSCAN浮游动物图像扫描分析系统等技术,获取了北太平洋西部亚北极区和过渡区浮游植物与浮游动物的标准化粒径谱,并深入揭示了两个区域内浮游生物粒径谱的差异及其生态意义。

研究背景

在浩瀚的海洋中,浮游生物作为海洋生态系统的基础,其粒径谱特征不仅反映了低营养级生物的物质转移情况,更为评估海洋生态系统的健康状态提供了重要参数。以往,浮游动物的标准化粒径谱(NBSS)可以通过使用一些光学浮游生物计数器等技术进行测量。然而,受粒径范围和分辨率的限制,传统手段已经难以全面、准确地揭示浮游生物的粒径谱特征。

近年来,随着科技的进步,使用ZooSCAN浮游动物图像扫描分析系统对NBSS进行测量成为了一种新型的研究手段。与传统的光学浮游生物计数器相比,ZooSCAN具有更高的分辨率和更广的粒径覆盖范围。此外,ZooSCAN还能够提供丰富的生物形态学信息,为科研人员提供了更为全面、深入的海洋生态数据。

本研究借助ZooSCAN技术,获取了2023年5月北太平洋西部亚北极区(SA)和过渡区(TR)浮游植物和浮游动物的标准化粒径谱(NBSS),阐述了两个区域浮游生物的粒径谱差异及其生态意义。

研究过程

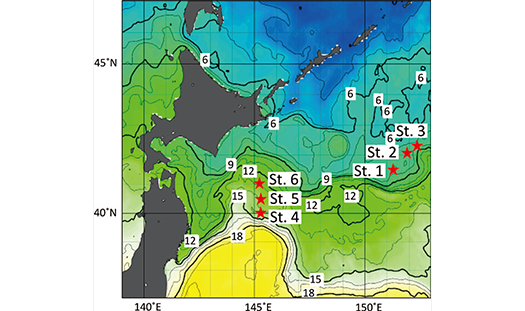

马徐发教授科研团队于2023年5月14-19日期间,在北太平洋西部进行浮游生物采样(图1),每个站点分别采集浮游植物和浮游动物样本。

图1 2023年5月14-19日北太平洋西部采样站位图,红星表示采样站位

在实验室中,使用ZooSCAN浮游动物图像扫描分析系统扫描保存的浮游动物样本。在每次测量前,都使用去离子水进行背景测量。根据样本量,使用1/2至1/64的浮游动物子样本进行扫描。使用Zooprocess软件和Ecotaxa网站处理、识别浮游动物。研究鉴定出的分类群和物种包括端足目、被囊类、毛颚类、枝角类、刺胞动物门、桡足类、海胆纲、磷虾目、有孔虫、猛水蚤目、水螅虫类、软体动物、介形类、放射虫类、多毛类、桡足类无节幼体和鱼卵等。之后使用ZooSCAN测得的浮游动物形态学数据计算生物量等参数,并通过对数线性回归拟合粒径谱,得到NBSS的斜率和截距。

研究结果

借助ZooSCAN技术,研究团队成功获取了亚北极区和过渡区浮游植物和浮游动物的NBSS。

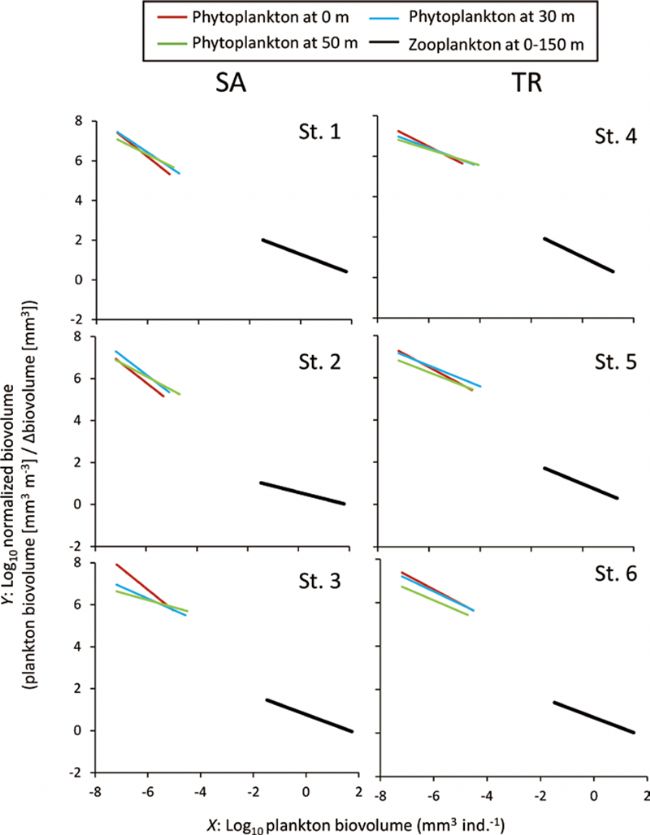

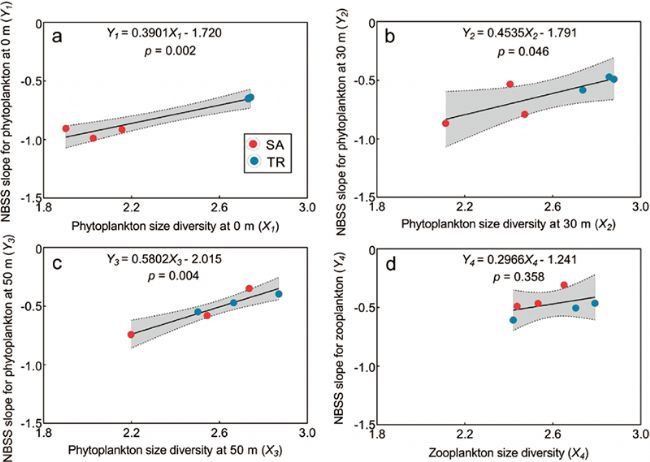

研究结果显示,尽管亚北极区和过渡区的浮游植物丰度和生物量没有显著差异,但在海表,过渡区的NBSS斜率更平缓,粒径多样性更高(表1、图2、图3)。这意味着过渡区存在更多不同粒径的浮游植物,反映了该区域更为复杂的生态系统和高效的能量流动。此外,过渡区单个浮游植物的平均生物量也大于亚北极区,这可能是由于过渡区较高的营养盐浓度和适宜的光照条件促进了浮游植物的生长。

在浮游动物方面,两个区域的NBSS斜率和粒径多样性没有显著差异。

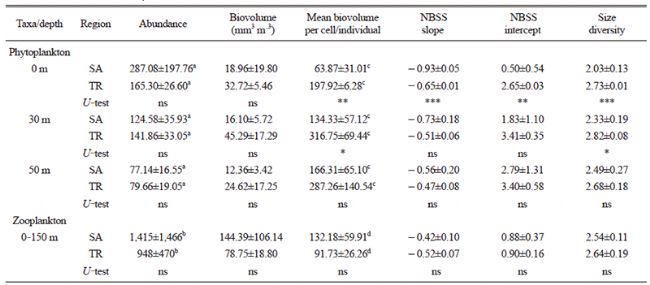

表1 2023年5月14-19日北太平洋西部亚北极区(SA)和过渡区(TR)的丰度、生物体积、平均细胞/个体生物体积、NBSS斜率、截距和粒径多样性的比较

图2 亚北极区站位(SA)和过渡区站位(TR)三个深度采集的浮游植物的NBSS以及0-150 m深度范围内采集的浮游动物的NBSS

图3 三个深度(a - c)的浮游植物以及(d)浮游动物的NBSS斜率与粒径多样性之间的线性拟合。红色和蓝色符号分别代表亚北极区(SA)和过渡区(TR)的站位。阴影区域表示95%的置信区间。

总结

本研究中,ZooSCAN为揭示北太平洋西部亚北极区和过渡区浮游生物粒径谱的差异提供了高效、准确的手段,为深入理解海洋生态系统提供了新视角。未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,ZooSCAN必将在海洋生态学研究中发挥更加重要的作用,为人类认识和保护海洋生态系统贡献更多力量。

参考文献

Li W, Xufa M, Dongwoo K, et al. Size spectra of phytoplankton and zooplankton in the western North Pacific during May: A comparison between subarctic and transitional domains[J]. 北海道大学水産科学研究彙報, 2024, 74(1): 13-22.