InnoScan 710-IR扫描仪与pGOLD芯片在提高细胞因子检测灵敏度的应用

摘要

细胞因子对细胞信号传导和免疫系统反应至关重要,在疾病诊断和治疗方面具有新的作用 1, 2。许多关键细胞因子,如白介素 6 (IL-6) 和白介素 1 β (IL-1 β),血清浓度范围从飞摩尔 (fM) 到纳摩尔 (nM) 3,4。由于 Elisa 实验102-104动态范围限制,细胞因子106 浓度动态范围难用传统 ELISA 技术进行准确评估5。 INNOPSYS 的InnoScan 710-IR 扫描仪近红外检测和Nirmidas Biotech pGOLD 芯片的金属增强荧光 (MEF) ,能够定量检测10 6 浓度动态范围的白细胞介素 1 β 。

介绍

细胞因子在细胞信号传导中起着至关重要的作用,是人体免疫系统状态的关键指标。细胞因子检测可以帮助诊断一系列疾病,包括心血管疾病6和呼吸疾病7。细胞因子是小分子蛋白(大小为 5-20 kDa),表达浓度从亚 pg/ml8 到数百 ng/ml3。目前广泛使用的检测技术,包括 ELISA 和微球技术,检测下限为 ~1 pg/ml,难检测低浓度细胞因子。同样,大多数 ELISA 和其他测定技术倾向于在可见光区域检测信号,因生物样品呈现高内源性自发荧光,限制了其灵敏度。血清和血浆中的一些细胞因子缺乏可靠量化影响其用作诊断性生物标志物。

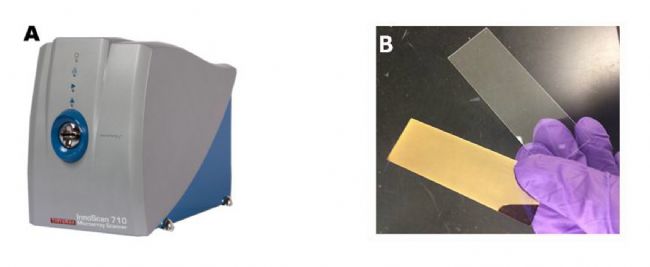

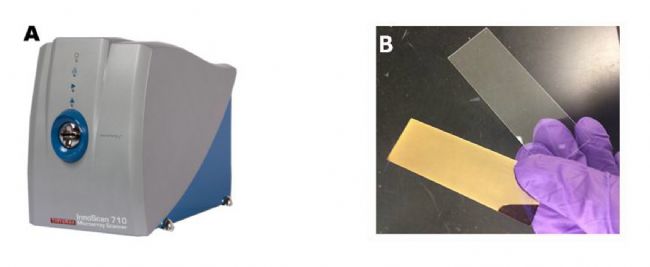

一般检测仪器有两方面的局限:首先,检测仪器缺乏低背景所需的波长,其次,对于低浓度生物标志物的检测不够灵敏。INNOPSYS 的InnoScan 710-IR 扫描仪,具有106动态范围,且能以670nm 和 785 nm扫描红和近红外 (NIR) 荧光信号。在这个荧光区域,内源性自发荧光低,能提高检测灵敏度。同样重要的是,近年来能够进行生物分子偶联的高量子产率近红外荧光染料的数量也在增加。

Nirmidas Biotech, Inc. 将一种称为 pGOLD 的等离子芯片技术商业化,该技术可将荧光信号放大 100 倍,从而能够检测更低浓度的生物标志物 8,10-13

pGOLD 芯片与传统蛋白芯片使用相同的实验方案,具有与标准载玻片芯片相同的形状,能在红和近红外波长最大限度地放大荧光信号。在本应用案例中,InnoScan 710-IR 的近红外扫描功能与 pGOLD 芯片信号放大效应相结合,能检测亚 pg/ml 浓度的 IL-1 β 。

实验部分

功能化的 pGOLD 芯片被分为 8个区域,每个区域有三个固定了抗 IL-1 β 单克隆抗体的点,作为捕获抗体,使用含白蛋白的磷酸盐溶液(PBS)作为缓冲液。将 pGOLD 芯片的每个区域与不同浓度的人 IL-1 β 细胞因子在 缓冲液中孵育,浓度范围从 1 fM 到 1nM 以及一个空白对照。洗涤后,每个区域与 偶联了IR800荧光分子抗 IL-1 β 多克隆抗体进行孵育。 孵育后,洗涤去除游离、未结合的抗体。使用InnoScan 710-IR仪器进行扫描,激发波长为785nm。由于样品点直径大,PMT 增益设置为 20,扫描分辨率设置为 20 µm/pixel; InnoScan 710-IR 能够实现低至 3 µm /pixel的分辨率。

结果与讨论

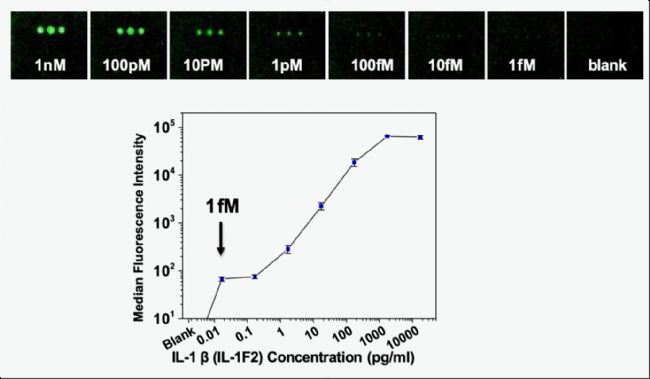

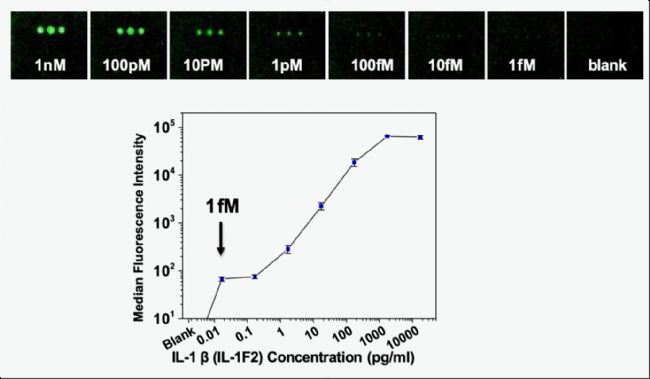

pGOLD 芯片金属增强荧光(MEF)有效放大荧光信号。 MEF 作为一种现象已经存在几十年,近年通过斯坦福大学的研究进行了优化8,10-13,图 2 数据显示通过 pGOLD 芯片和InnoScan 710-IR

图 2:在顶部,通过 pGOLD 芯片和 Innoscan 710-IR 扫描仪检测IL-1 β 。即使在 1 fM浓度 的 IL-1 β ,也可以看到三个信号点。在底部,平均荧光强度 (MFI) 相对于 IL-1 β 浓度以对数方式绘制。线性响应范围低于 0.1 pg/ml。

检测 IL-1 β细胞因子,可实现低至 1 fM 的信号检测。如图2所示,InnoScan 710-IR能检测IR800荧光染料信号,在近红外波长检测浓度低于 0.1 pg/ml 的细胞因子 IL-1 β ,同时具备大于105 动态范围。

参考文献

细胞因子对细胞信号传导和免疫系统反应至关重要,在疾病诊断和治疗方面具有新的作用 1, 2。许多关键细胞因子,如白介素 6 (IL-6) 和白介素 1 β (IL-1 β),血清浓度范围从飞摩尔 (fM) 到纳摩尔 (nM) 3,4。由于 Elisa 实验102-104动态范围限制,细胞因子106 浓度动态范围难用传统 ELISA 技术进行准确评估5。 INNOPSYS 的InnoScan 710-IR 扫描仪近红外检测和Nirmidas Biotech pGOLD 芯片的金属增强荧光 (MEF) ,能够定量检测10 6 浓度动态范围的白细胞介素 1 β 。

介绍

细胞因子在细胞信号传导中起着至关重要的作用,是人体免疫系统状态的关键指标。细胞因子检测可以帮助诊断一系列疾病,包括心血管疾病6和呼吸疾病7。细胞因子是小分子蛋白(大小为 5-20 kDa),表达浓度从亚 pg/ml8 到数百 ng/ml3。目前广泛使用的检测技术,包括 ELISA 和微球技术,检测下限为 ~1 pg/ml,难检测低浓度细胞因子。同样,大多数 ELISA 和其他测定技术倾向于在可见光区域检测信号,因生物样品呈现高内源性自发荧光,限制了其灵敏度。血清和血浆中的一些细胞因子缺乏可靠量化影响其用作诊断性生物标志物。

一般检测仪器有两方面的局限:首先,检测仪器缺乏低背景所需的波长,其次,对于低浓度生物标志物的检测不够灵敏。INNOPSYS 的InnoScan 710-IR 扫描仪,具有106动态范围,且能以670nm 和 785 nm扫描红和近红外 (NIR) 荧光信号。在这个荧光区域,内源性自发荧光低,能提高检测灵敏度。同样重要的是,近年来能够进行生物分子偶联的高量子产率近红外荧光染料的数量也在增加。

图 1. (A) InnoScan 710-IR 扫描仪。 (B) pGOLD 芯片。该芯片镀金,具有与传统芯片相同的形态。

Nirmidas Biotech, Inc. 将一种称为 pGOLD 的等离子芯片技术商业化,该技术可将荧光信号放大 100 倍,从而能够检测更低浓度的生物标志物 8,10-13

pGOLD 芯片与传统蛋白芯片使用相同的实验方案,具有与标准载玻片芯片相同的形状,能在红和近红外波长最大限度地放大荧光信号。在本应用案例中,InnoScan 710-IR 的近红外扫描功能与 pGOLD 芯片信号放大效应相结合,能检测亚 pg/ml 浓度的 IL-1 β 。

实验部分

功能化的 pGOLD 芯片被分为 8个区域,每个区域有三个固定了抗 IL-1 β 单克隆抗体的点,作为捕获抗体,使用含白蛋白的磷酸盐溶液(PBS)作为缓冲液。将 pGOLD 芯片的每个区域与不同浓度的人 IL-1 β 细胞因子在 缓冲液中孵育,浓度范围从 1 fM 到 1nM 以及一个空白对照。洗涤后,每个区域与 偶联了IR800荧光分子抗 IL-1 β 多克隆抗体进行孵育。 孵育后,洗涤去除游离、未结合的抗体。使用InnoScan 710-IR仪器进行扫描,激发波长为785nm。由于样品点直径大,PMT 增益设置为 20,扫描分辨率设置为 20 µm/pixel; InnoScan 710-IR 能够实现低至 3 µm /pixel的分辨率。

结果与讨论

pGOLD 芯片金属增强荧光(MEF)有效放大荧光信号。 MEF 作为一种现象已经存在几十年,近年通过斯坦福大学的研究进行了优化8,10-13,图 2 数据显示通过 pGOLD 芯片和InnoScan 710-IR

检测 IL-1 β细胞因子,可实现低至 1 fM 的信号检测。如图2所示,InnoScan 710-IR能检测IR800荧光染料信号,在近红外波长检测浓度低于 0.1 pg/ml 的细胞因子 IL-1 β ,同时具备大于105 动态范围。

参考文献

- O'Shea, John J., Massimo Gadina, and Robert D. Schreiber. Cell 109.2 (2002): S121-S131.

- Dantzer, Robert, et al. Nature Reviews Neuroscience 9.1 (2008): 46-56.

- Damas, Pierre, et al. Annals of surgery 215.4 (1992): 356.

- Moldoveanu, Andrei I., Roy J. Shephard, and Pang N. Shek. Journal of Applied Physiology 89.4 (2000): 1499-1504.

- Martins, Thomas B., et al. American journal of clinical pathology 118.3 (2002): 346-353.

- Mendall, M. A., et al. Heart 78.3 (1997): 273-277.

- Bonfield, Tracey L., et al. American journal of respiratory and critical care medicine 152.6 (1995): 2111-2118.

- Zhang, Bo, et al. Chem. Sci. (2014).

- Füzéry, Anna K., et al. Clinical proteomics 10.1 (2013): 13.

- Tabakman, Scott M., et al. Nature communications 2 (2011): 466.

- Zhang, Bo, et al. Nano Research 6.2 (2013): 113-120.

- Zhang, Bo, et al. PloS one 8.7 (2013): e71043.

- Zhang, Bo, et al. Nature medicine 20.8 (2014): 948-953.