电生理实验在揭示ATP通过mPFC→LHb环路调控抑郁样行为的应用

前额叶皮层 (PFC)、海马体和杏仁核与抑郁症最为相关,其中内侧前额叶皮层(mPFC)是抑郁症中受损最为严重的区域:抑郁症患者该区域神经元结构(突触减少、树突复杂性降低)和功能变化(突触传递障碍),存在胞内能量稳态失衡,抗抑郁药物治疗后能够缓解这些障碍。

ATP(三磷酸腺苷)是基本的细胞能量来源,抑郁症动物模型mPFC区域细胞外ATP水平降低。1,4,5-三磷酸肌醇Ⅱ型受体(ITPR2)是钙离子跨膜转运活性的关键调控因子,ITPR2敲除鼠表现为抑郁样行为,ATP水平也降低。

mPFC投射到大脑多个脑区,其中中缝背核(DRN)、外侧僵核(LHb)也与抑郁症的发生密切相关:激活mPFC→DRN可改善抑郁样行为,激活mPFC→LHb可诱发抑郁样行为。

2022年7月Biological Psychiatry杂志正式刊发南方医科大学高天明院士的文章,揭示了ATP通过mPFC→LHb环路调控抑郁样行为。同期凯斯西储大学医学院梅林教授发表了评论文章,高度评价了本篇文章。

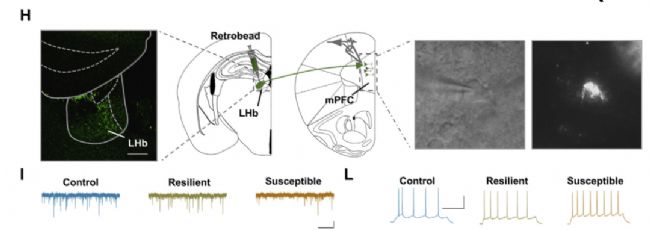

mPFC投射到DRN、LHb区域的神经元几乎均为兴奋性神经元,约2%为抑制性神经元。逆行示踪实验表明mPFC→DRN和mPFC→LHb环路几乎不重叠。

图1:记录mPFC→LHb神经元突触后电流

电生理实验发现慢性应激不影响mPFC区域投射到DRN的神经元的突触传递功能和神经元兴奋性,但明显降低mPFC区域投射到LHb的神经元自发性抑制性突触后电流,增加神经元兴奋性。

有意思的是,ITPR2敲除鼠中也出现mPFC→LHb神经元抑制性突触后电流减弱,神经元兴奋性增加,这种障碍并不出现在mPFC区域投射到DRN的神经元中。离体实验发现ATP类似物可明显缓解上述慢性应激或敲除ITPR2引起的上述突触和神经元功能障碍。

ATP通过嘌呤能受体P2rx2调控抑制性突触传递。免疫荧光实验发现P2rx2富集表达在mPFC脑区生长激素抑制素(SST)能神经元和小清蛋白能神经元中。通过病毒特异性敲除mPFC抑制性神经元上的P2rx2后可增加mPFC→LHb的神经元兴奋性和兴奋性输入,并能诱发抑郁样行为。

ATP类似物可显著增加mPFC锥体神经元抑制性突触后电流,降低兴奋性突触后电流,在特异性敲除mPFC抑制性神经元上P2rx2后能够阻断ATP类似物对慢性应激或敲除ITPR2引起的上述突触和神经元功能障碍的改善作用,也能阻断ATP类似物的抗抑郁作用。

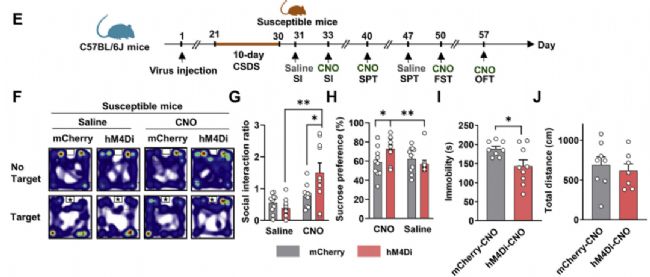

图2:抑制mPFC→LHb后改善抑郁样行为

上述结果证实在抑郁动物模型中存在mPFC→LHb神经元过度兴奋,研究人员通过化学遗传学技术慢性激活mPFC→LHb后能够诱发正常小鼠(未经历慢性应激)出现抑郁样行为,抑制mPFC→LHb可明显改善慢性应激或敲除ITPR2引起的的抑郁样行为。

总的来说,本文揭示了慢性应激损害ITPR2依赖ATP释放,引起胞外ATP水平降低,减少激活mPFC区域抑制性神经元的嘌呤能受体,最终特异性引起mPFC→LHb神经元过度兴奋。

END

想了解更多内容,获取相关咨询请联系

电话 : +86-0731-84428665

联系人:伍经理 +86-180 7516 6076