中国生物制药行业及干细胞产业发展的“DeepSeek时刻”分析

中国干细胞产业有自己的“DeepSeek时刻”

原创:RainForest 来源:细胞智谷

引言

不仅仅是人工智能——中国的生物技术公司正在比美国同行更快、更便宜地开发药物。

西方精英们习惯于将中国视为制造业强国,一个很会生产汽车、智能手机和各种机械零部件的国家;他们也习惯于将中国视作一个很会抄袭的地区,擅长制造各种“抄袭产物”和所谓的“义务小商品”。

当时的他们,可曾想过Deepseek会在他们擅长的人工智能领域给其当头一棒?而在生物制药领域,中国也在迎接自己的“Deepseek”时刻。

显然,大部分西方精英还没有真正将中国视为一个创新源泉。

01 Deepseek时刻已至

华尔街日报于几天前发表了一篇名为《The Drug Industry Is Having Its Own DeepSeek Moment》的评述文章,从美国人的视角论述了对中国生物医药行业的看法。

文章认为,中国生物科技行业的"DeepSeek时刻"发生在去年秋季。

彼时,由富豪鲍勃·达根资助的Summit Therapeutics公司对外宣布,其研发的药物在一项肺癌治疗的直接对比试验中,成功战胜了长期称霸制药市场、年销售额高达300亿美元的免疫疗法巨头——默克的Keytruda,也即K药,其为2024药王。

这一潜在更优疗法的出现,在行业内引发了轰动。消息的背后是,Summit获得这款潜力药物的授权仅仅是在两年前,而授权方则是一家此前并不显赫的中国生物科技企业——康方生物。

“击败K药”消息一出,Summit的市值瞬间飙升数十亿美元,即便其尚未有任何药物获得批准上市,也已跃居生物科技行业的前列。

这一成果清晰地彰显出了来自中国的竞争压力。

中国的药品管道正在迎头赶上

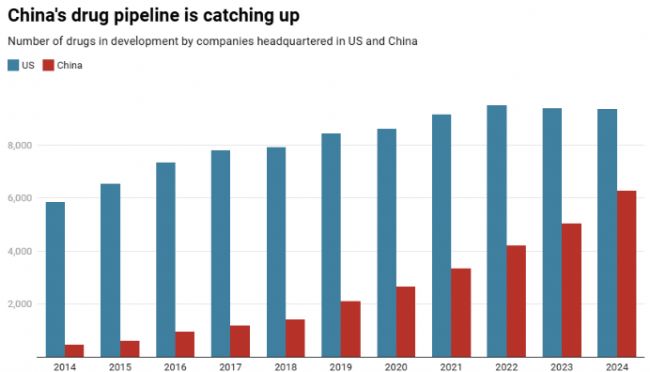

依据Pharmaprojects与Citeline的统计数据,中国去年有6,280种药物处于研发阶段,相较于十年前,这一数字实现了1,200%的惊人增长,已达到美国研发药物总数的约三分之二水平。

之前,中国对制药行业的贡献主要集中在提供化学原料药,即活性药物成分(API),这些原料药是西方(及日本)创新企业研发成品药物的关键原料。但近年来,中国公司的角色正在转变,其越来越成为新药发现的重要来源,这一趋势不容忽视。

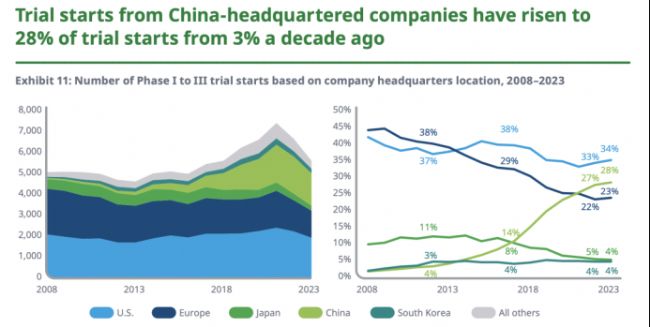

目前,中国新启动的试验约占全球总数的四分之一,这一比例已超越欧洲。特别是在早期(I期)临床试验、肿瘤学以及细胞和基因治疗等前沿领域,中国公司的活跃度尤为显著。

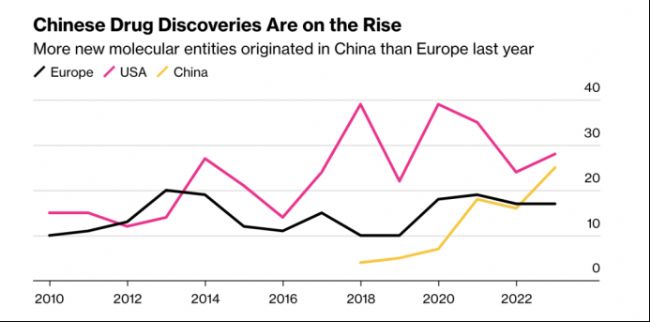

彭博社近期发表的一篇文章,也深入剖析了中国生物制药行业的崛起之势。文章指出,中国的药物研发管线规模保持快速增长,过去三年内实现了翻倍。据《自然》杂志的数据分析,中国原创在研药物的数量从2021年7月的2,251种,增加至2024年1月的4,391种。在此背景下,欧洲在新药(新分子实体)发明方面的表现相对逊色,如今中国的新药发明数量已超越欧洲。

"若寻求创新突破,"Summit掌舵者达根近期受访时表示,"中国显然是必争之地。"

02 中国干细胞自己的Deepseek时刻

谈到生物制药,必然涉及细胞与基因治疗领域。

中国干细胞治疗领域也正经历着一场“Deepseek”的崛起,通过技术创新、成本控制和临床疗效的三重突破,不仅拉近了与西方在部分适应症上的差距,更在关键领域实现了弯道超车。

在心血管疾病治疗方面,中国科学家完成的DREAM-HF试验(纳入565名患者)显示,单次心肌内注射间充质干细胞能显著降低患者心脏病发作或中风风险达58%,且长期安全性良好,这一数据明显优于美国同期同类研究。同时,中国的治疗成本仅为3-5万元人民币,远低于美国同类疗法20-30万美元的费用,这得益于中国全封闭自动化3D培养工艺的突破,使细胞扩增效率提升3倍,污染风险降低90%。

在卵巢早衰治疗领域,中国团队主导的临床试验(30例患者)取得了93%的总有效率,其中11例患者卵巢功能完全恢复,且治疗过程无严重不良反应。相比之下,美国AUGMENT试验使用自体卵巢干细胞仅实现37%的排卵率改善,且单次治疗成本高达8万美元。中国方案的核心在于脐带来源间充质干细胞的免疫调节优势,其分泌的血管内皮生长因子和抗炎因子浓度显著高于骨髓来源细胞,有效促进了卵泡微环境的修复。

中国干细胞产业的爆发性增长,还得益于全产业链整合与政策创新的双重驱动。江苏泰州国家生物产业基地建成了亚洲最大干细胞库,采用全自动生物反应器实现细胞量产,单批次产量达欧美同类设备的3倍。

在监管方面,中国药监局同步美国FDA批准首款干细胞药物,并通过“双备案制”将临床试验审批周期大幅缩短,推动了百余项新药进入临床。

这场产业的崛起,是一场“临床需求驱动+工程化创新”的范式变革。通过聚焦高发疾病、优化生产工艺、重构监管路径,中国不仅打破了西方在生物医药领域的技术垄断,更以更低的成本、更高的可及性重塑了全球干细胞治疗的价值链。

正如《福布斯》所言,中国已成为“最适合干细胞疗法的国家”,这不仅是对现有成就的肯定,更是对未来潜力的预言。

03 驱动

中国生物科技的兴盛轨迹与科技行业的崛起之路异曲同工。两个领域均实现了从制造大国向创新强国的华丽转身,开始在美国长期占据主导地位的行业中展露锋芒。这一繁荣景象的背后,有多重因素在共同驱动:

首要因素是,过去数年间,众多留美顶尖科学家纷纷回国,他们在上海及周边地区汇聚,催生了一个生机勃勃的生物科技产业集群。就像DeepSeek凭借有限的资源和预算,打造出性能卓越的AI一样,中国的生物科技企业也凭借着高素质、低成本的人才优势,迅速取得了突破性进展。

此外,中国在临床试验方面的成本远低于美国,加之近年来监管体系的改革,使得研究项目的启动流程更加高效顺畅。

当前,中国生物科技的创新多以渐进式为主,而非颠覆性突破。众多企业聚焦于对现有药物的改良,通过调整化学结构、提升疗效或实现关键差异化来增强竞争力。

随着中国创新实力的持续提升,它已开始对美国的药物研发生态构成冲击。长期以来,美国生物科技行业依托波士顿-剑桥和旧金山湾区两大中心蓬勃发展,人才源源不断地来自麻省理工、斯坦福等顶尖学府。大型药企作为永不满足的客户,愿意为新药支付高价,以替代即将专利到期的药物。

但如今,这一模式正面临挑战。大型药企的高管们开始拓宽视野,如果可以从中国以更低的价格获得类似的分子药物,何必再斥巨资收购拥有中期药物的美国生物科技公司呢?

减肥药市场的火爆就是一个明显的例子。

礼来和诺和诺德凭借GLP-1药物Wegovy和Zepbound占据了市场的主导地位。因此,在此阶段,部分大型药企选择跳过注射剂型的研发,转而致力于开发更便捷的口服剂型。

默克和阿斯利康正是这一趋势的代表。

它们都将目光投向了中国,寻求处于早期研发阶段的口服药物。2024年末,默克在全球筛选减肥药资产时,最终选择了授权引进翰森制药的口服GLP-1药物,交易条款包括1.12亿美元的预付款及最高可达19亿美元的潜在里程碑付款。而在此前一年,阿斯利康也已采取了类似的策略,与诚益生物达成了协议,支付了1.85亿美元的预付款及总计近18.3亿美元的里程碑款。

这类“超值交易”对大型药企来说极具吸引力,但却给美国的生物科技公司及其风投资本带来了严峻的挑战。投资者越来越难以评估早期生物科技企业的价值,因为无法预测中国可能涌现出的竞争者。

“以上,对美国生物科技生态系统的负面影响是显而易见的,”Stifel投行董事总经理蒂姆·奥普勒表示,“关键在于如何调整策略,如何在提升成本效益和速度的同时,保持创新的领导地位。”

对于患者来说,全球竞争加剧无疑是一个好消息,因为他们更关心的是药物的疗效,而非研发地。但对于致力于保持美国竞争优势的政策制定者来说,中国生物科技的崛起无疑是一个警钟——创新竞赛已经深入到生命科学领域,而不仅仅是AI或加密货币。

End写在文末