左背外侧前额叶的缓慢重复性经颅磁刺激对增强口头记忆形成的机制研究

我们能够编码和存储细节丰富、充满信息和高度联想的情节,形成情景记忆的第一个关键步骤是处理手头的信息,在存储事件以供以后访问之前,必须对事件进行表示。这涉及到后皮层在前额叶自上而下的控制下处理不同的感觉输入。能够通过大脑刺激来增强这一过程,不仅对于治疗干预,而且对于获取关于我们的大脑如何完成形成情景记忆的复杂任务的知识,都是无价的。

左背外侧前额叶已被证实在记忆形成的过程中起到重要的作用,在编码过程中对于背外侧前额叶进行刺激会降低口头情景性记忆任务的表现水平,这些表现的降低主要通过促进性刺激方案(20 Hz刺激)实现。因此,似乎左侧DLPFC活动可能与记忆表现成反比关系。通过抑制左侧DLPFC,人们可以期望看到记忆表现能够有所提高。缓慢的重复性经颅磁刺激(rTMS)已被证明对皮质区域有抑制作用。

通过脑电(EEG)监测正在进行的电生理活动可以告知导致给定行为观察的机制,我们特别感兴趣的是监测正在进行的频谱分布,在成功的记忆处理过程中,α-β频段的振荡通常显示功率降低,这可能反映出更有效的刺激处理。

2 研究方法

2.1 被试

实验一:48名健康被试参与实验,他们被随机分配到两种刺激条件中的一种之中。经人工排除和脑电数据检查后,样本中仍有40人,每组20人(DLPFC组:平均年龄21.7岁,范围18-26岁,男性8人;顶区组:平均年龄22.3岁,范围18- 27,男性6人)。

实验二:24名健康被试参加了这项实验(平均年龄为19.04岁,范围18-28岁,5名男性)。所有被试均为右利手,视力正常或矫正正常,无神经系统疾病或脑损伤史,并筛查了rTMS的禁忌症。在实验前,每个被试都获得了知情同意,实验结束时,被试都得到了充分的询问。

2.2 实验流程

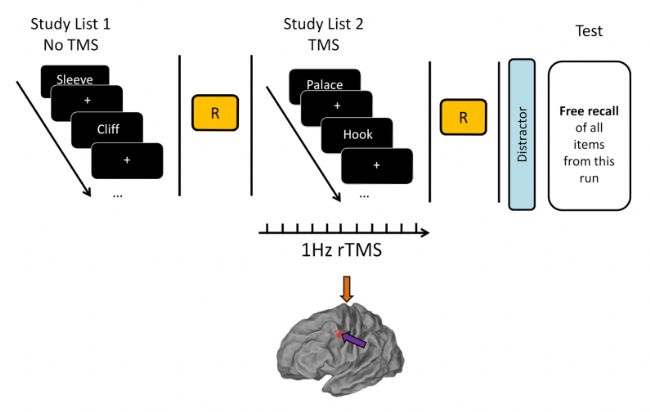

实验要求被试学习两个列表,每个列表中包含10个单词,在对于列表2进行编码的过程中,45个脉冲的1Hz重复性经颅磁刺激作用于左背外侧前额叶(MNI坐标:-45,6,39)或者作用于顶叶,记忆表现是根据每个列表正确回忆单词的百分比来评估的。

图1.紫色箭头表示刺激部位在背外侧前额叶,橙色箭头表示刺激部分在顶叶

图1.紫色箭头表示刺激部位在背外侧前额叶,橙色箭头表示刺激部分在顶叶3 实验结果

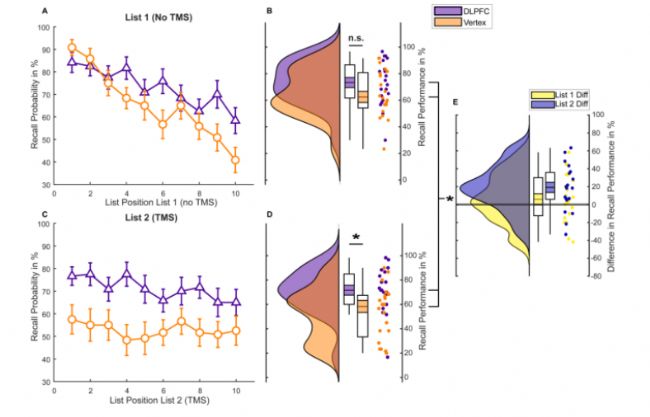

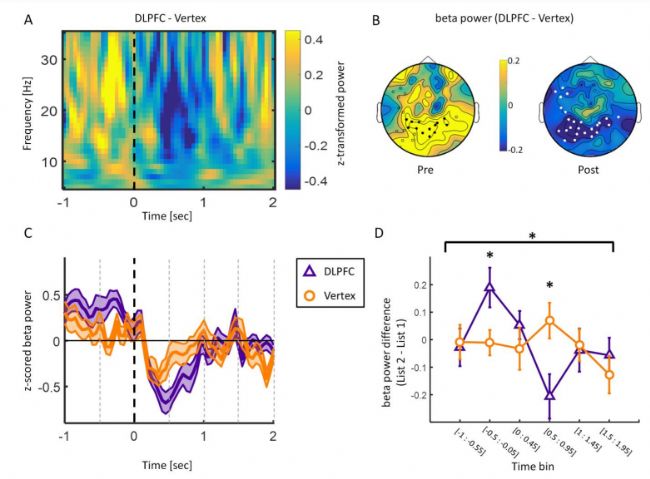

与对照组相比,接受左侧DLPFC刺激的被试表现出更强的记忆性能。这一效应在双盲实验中被复制,24名被试在左侧DLPFC和顶点接受1Hz的rTMS,在第二个实验中,相比于顶点接受刺激,DLPFC接受刺激能诱导出更好的记忆表现。除了这些行为效应,我们发现对于DLPFC进行1Hz的rTMS能在后部区域诱导出更强的β能量调制,这种状态被认为对记忆编码有益,进一步的分析表明,β调制没有振荡起源。相反,观察到的β调节是光谱倾斜的结果,表明这些顶叶区域受到抑制。

图2. 实验一的记忆效果,图A为对于列表1中的单词的系列位置曲线结果,误差条描述平均值的标准误差。图B为列表1单词的平均记忆表现的雨云图,所有的组都有成对的框线图,框线图中的彩色区域表示标准误差,而圆圈表示单个数据点。图C为列表2中的单词的系列位置曲线结果。误差条描述平均值的标准误差。图D为列表2单词的记忆表现。图E为DLPFC和顶叶条件对每个列表的平均记忆表现的差异(对于列表2进行刺激)。

图2. 实验一的记忆效果,图A为对于列表1中的单词的系列位置曲线结果,误差条描述平均值的标准误差。图B为列表1单词的平均记忆表现的雨云图,所有的组都有成对的框线图,框线图中的彩色区域表示标准误差,而圆圈表示单个数据点。图C为列表2中的单词的系列位置曲线结果。误差条描述平均值的标准误差。图D为列表2单词的记忆表现。图E为DLPFC和顶叶条件对每个列表的平均记忆表现的差异(对于列表2进行刺激)。

图3. EEG结果(只分析了记忆的试次),图A展示了在对于列表2进行编码的期间,DLPFC和顶叶之间的差异的时频图在电极簇上平均,表明在刺激后的beta频率范围内,DLPFC和顶叶组之间存在显著的负差异(即DLPFC比顶叶功率值更小),虚线为单词呈现的时刻。图B表示在感兴趣的时间窗口内,描述DLPFC和顶叶刺激之间的beta功率(13- 30hz)差异的地形图(刺激前:-0.5 s到-0.05 s;刺激后0到1s)。白色圆圈表示刺激后出现的显著的负电极簇。黑色的圆圈显示负簇内的电极与刺激前有着一个正向的差异。图C展示了在图B所示的负电极簇上beta功率(13-30赫兹)的时间过程。阴影区域代表平均值的标准误差。图D为通过rTMS分离显著负电极簇的Beta功率差(列表2 -列表1)。数据被分成六个不重叠的时间窗:[-1至-0.55秒];[-0.5至-0.05s];[0至0.45s];[0.5至0.95s];[1至1.45s];[1.5至1.95s]。

图3. EEG结果(只分析了记忆的试次),图A展示了在对于列表2进行编码的期间,DLPFC和顶叶之间的差异的时频图在电极簇上平均,表明在刺激后的beta频率范围内,DLPFC和顶叶组之间存在显著的负差异(即DLPFC比顶叶功率值更小),虚线为单词呈现的时刻。图B表示在感兴趣的时间窗口内,描述DLPFC和顶叶刺激之间的beta功率(13- 30hz)差异的地形图(刺激前:-0.5 s到-0.05 s;刺激后0到1s)。白色圆圈表示刺激后出现的显著的负电极簇。黑色的圆圈显示负簇内的电极与刺激前有着一个正向的差异。图C展示了在图B所示的负电极簇上beta功率(13-30赫兹)的时间过程。阴影区域代表平均值的标准误差。图D为通过rTMS分离显著负电极簇的Beta功率差(列表2 -列表1)。数据被分成六个不重叠的时间窗:[-1至-0.55秒];[-0.5至-0.05s];[0至0.45s];[0.5至0.95s];[1至1.45s];[1.5至1.95s]。

4 结论

我们从现有的研究数据集中得到一个有趣的发现,原研究中作者探讨了自主遗忘过程中左背外侧前额叶所扮演的角色。我们重新分析了rTMS-EEG数据集发现在对语言材料进行编码的过程中,当1Hz的rTMS作用于左侧DLPFC时,会增强记忆表现。我们进一步发现,这种rTMS引起的记忆表现增强与更强的β功率下降同时发生,这种状态被认为对刺激处理有利的表现。以确保rTMS对于记忆增强的效果是可复制的,我们进行了第二次实验验证对于左侧DLPFC的刺激有助于记忆增强效应。

05 参考文献及DOI号

Plas, M. , Braun, V. , Stauch, B. J. , & Hanslmayr, S. . (2021). Slow rTMS to the left DLPFC enhances verbal memory formation. bioRxiv 2021.03.02.433519.

Doi:https://doi.org/10.1101/2021.03.02.433519