de novo起源新基因参与调控水稻籼粳亚种间粒型的分化

现有基因在复制、转移和修饰过程中将有可能产生新的蛋白质编码基因;而来自于非编码区DNA 自然突变形成的新基因,通常被称为从头起源(de novo origination)基因。多个证据表明,de novo 基因在某些真核生物的基因组进化和生物学过程具有重要作用,但其在物种/亚种之间形态分化中的作用很大程度上是未知的。水稻粒型(粒形)是受多个基因遗传控制的典型复杂数量性状,是区分亚洲栽培水稻两个主要亚种的关键形态特征:粳稻通常为短圆形,而籼稻则大部分为细长形。籽粒形状也是水稻产量、外观质量和市场价值的关键决定因素。

扬州大学农学院杨泽峰教授研究团队在Nature Communications期刊发表了题为“A de novo evolved gene contributes to rice grain shape difference between indica and japonica”的研究论文,系统阐释了一个de novo 起源新基因GSE9 参与调控水稻籼/粳亚种间粒型的分化,并为水稻粒型的遗传改良提供了新的靶基因。

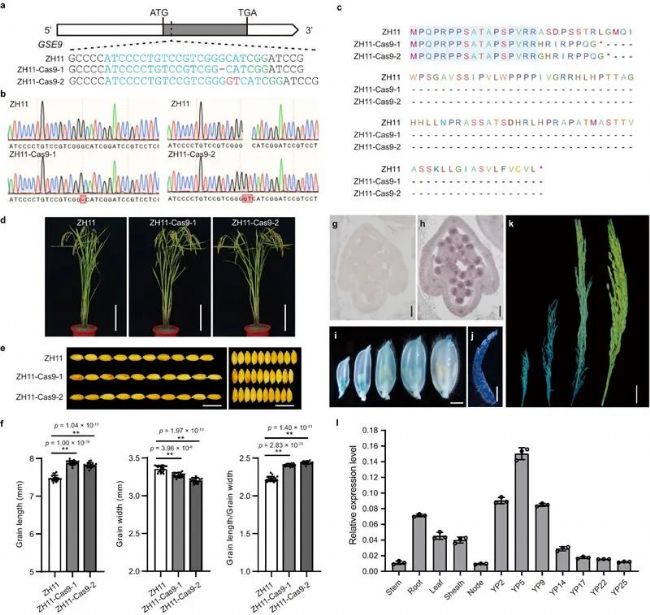

研究团队基于全基因组关联分析和候选基因分析,在水稻9号染色体上发现一个同时控制粒长和粒宽的基因GSE9。该基因仅在稻属部分物种中具有高度同源的DNA序列,且通过de novo方式起源于普通野生稻的原非编码区,并传递到绝大部分粳稻品种中。绝大部分粳稻品种具有起始密码子ATG,形成编码基因GSE9;而绝大部分籼稻品种则不具备起始密码子(起始密码子位点为GTG),不具有编码基因(gse9);序列变异也表现出明显的籼粳亚种间分化特征。

候选基因GSE9 调控粒形的功能验证

对转基因植株的电镜观察和转录组分析,发现GSE9 通过协同调控细胞扩张和细胞增殖来调控粒型;代谢组分析发现主要差异代谢物与氨基酸代谢相关,表明可能通过参与氨基酸代谢调控粒型。此外,gse9 启动子区段的DNA甲基化水平显著高于GSE9,表明其对粒型的调控还可能与表观遗传有关。对131份籼稻重测序品种进行了粒型分析,发现gse9 型籼稻品种相比于GSE9 型的籽粒更加细长,这也与GSE9 型和gse9 型栽培稻的典型粒型相一致。将粳稻的GSE9 基因转至籼稻品种中,则导致粒长减小,粒宽增大。由此表明,GSE9 基因的自然变异对水稻粒型有显著影响,并可被应用于水稻粒型的遗传改良。

此研究发现拓宽了我们对de novo 起源基因CES9 在亚种间遗传和形态差异中的作用的理解,并为改善水稻籽粒形状提供了基因靶点,具有重大的农业和商业意义。

Chen, R., Xiao, N., Lu, Y., et al. A de novo evolved gene contributes to rice grain shape difference between indica and japonica[J]. Nature Communications 14, 5906 (2023).

北大荒垦丰种业-泽泉科技生物技术与表型服务中心是由北大荒垦丰种业股份有限公司和上海泽泉科技股份有限公司共同建设的开放式高通量植物基因型-表型-育种服务平台。中心建立了基因克隆和载体平台、作物转化系统、基因型分析平台、表型鉴定分析平台、数据分析和利用平台等现代化生物技术和信息支持平台,是定位于为植物科研和作物育种提供植物基因型-表型-育种数据分析的科研服务平台。

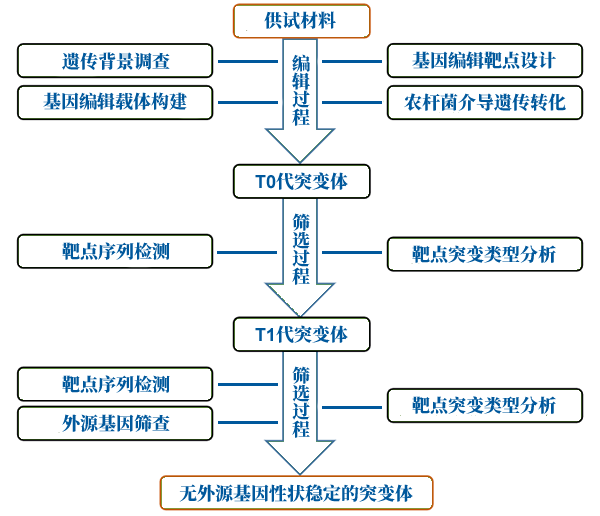

基因编辑服务+靶向测序服务方案

为了缩短您的育种进程,提高您的育种成功率,北大荒垦丰种业-泽泉科技生物技术与表型服务中心将为您提供水稻基因编辑服务。本方案利用基因编辑酶系统编辑供试材料的目的基因,在不改变其他基因的情况下迅速获取一批目的基因缺失型突变体。解决传统杂交选育中存在的周期长,基因连锁等难题。

技术路线:

靶向测序服务

靶向测序技术主要分为基于多重PCR的靶向基因捕获技术(GenoPlexs)和基于液相探针杂交的靶向基因捕获技术(GenoBaits)两种。可完成单样品50-5000和3000-40000标记的基因型分析,并达到可设计区域覆盖度高于95%,扩增子均一性高于90%的捕获效率。

应用领域:

| 种质资源分析 | 分子标记辅助选择 |

| 分子标记辅助回交改良 | 全基因组选择 |

| 全基因组关联分析 | 遗传图谱构建 |

| QTL定位 |

如您需要了解更多信息,请识别下方二维码填写登记表,我们会为您提供专业的服务,真诚期待与您的合作!

邮箱:sales@zealquest.com