细胞自我消化器官—溶酶体简介

随着生物技术的不断发展,小分子化合物、寡核苷酸药及生物药等靶向抗肿瘤药物的开发已取得飞速进展,其中siRNA/RNAi及ADC类药物更是多家药企开发抗肿瘤药物的热门首选。在体外进行相关试验是检验药物稳定性及安全性的必要手段,而溶酶体就是siRNA/RNAi及ADC类药物开发过程中不可或缺的体外代谢研究品。

一、溶酶体的简介

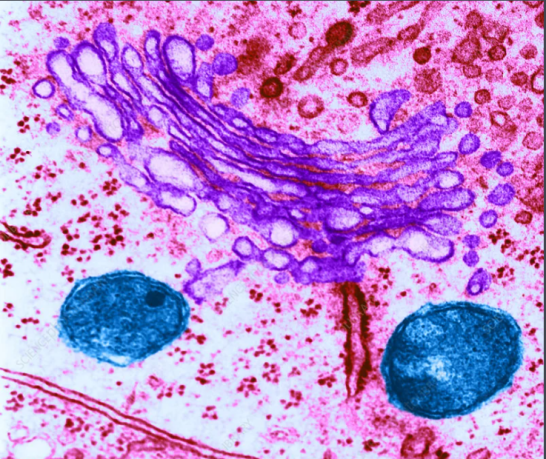

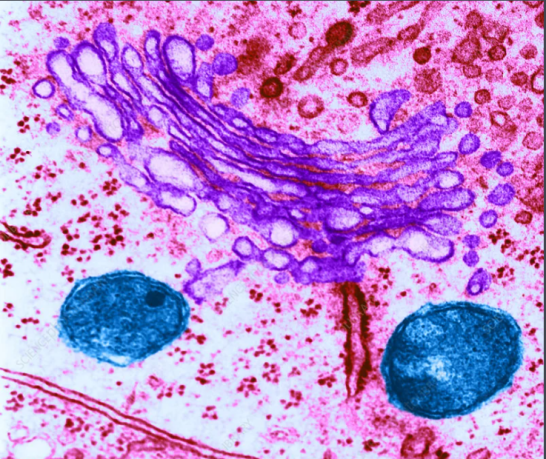

溶酶体(Lysosomes)是真核细胞中分解蛋白质、核酸及多糖等生物大分子且具有单层膜的细胞器,在1955年首次被比利时学者Cristian de Duve(1917-2013)等人在大鼠肝细胞中发现。溶酶体形状多种多样,通常为0.025~0.8微米的泡状结构,其内含有酸性磷酸酶、核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶、组织蛋白酶及乙酰基转移酶等60余种水解酶,是在酸性区域具有最适PH的水解酶组,且水解酶的最适PH为3.5~5.5。鉴于溶酶体的结构特异性和酸性工作环境,通常将对酸性磷酸酶活性为阳性的物质鉴定为溶酶体。

作为在酸性区域工作的溶酶体,其酶含有三种特点:

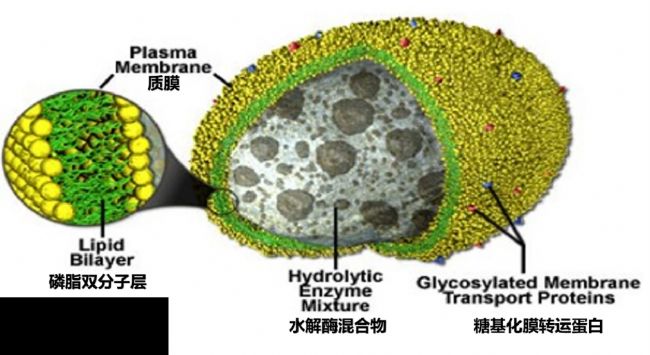

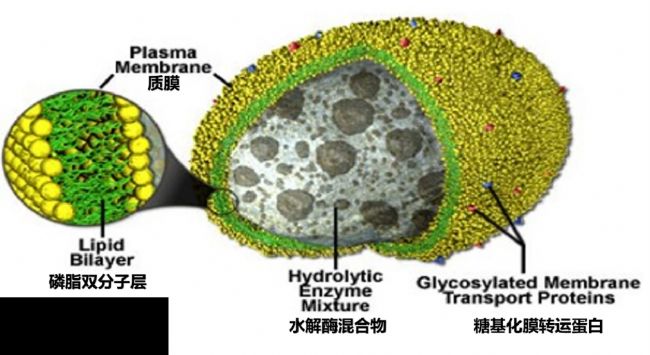

1)溶酶体表面高度糖基化,有助于保护自身不被酶水解。膜蛋白多为糖蛋白,溶酶体膜内表面带负电荷,有助于溶酶体中的酶保持游离状态。这对行使正常功能和防止细胞自身被消化有着重要意义;

2)所有水解酶在pH值=5左右时活性最佳,但其周围胞质中pH值=7.2。溶酶体膜内含有一种特殊的转运蛋白,可以利用ATP水解的能量将胞质中的H+(氢离子)泵入溶酶体,以维持其pH值=5;

3)只有当被水解的物质进入溶酶体内时,溶酶体内的酶类才行使其分解作用。一旦溶酶体膜破损,水解酶逸出,将导致细胞自溶。

二、溶酶体的功能和分类

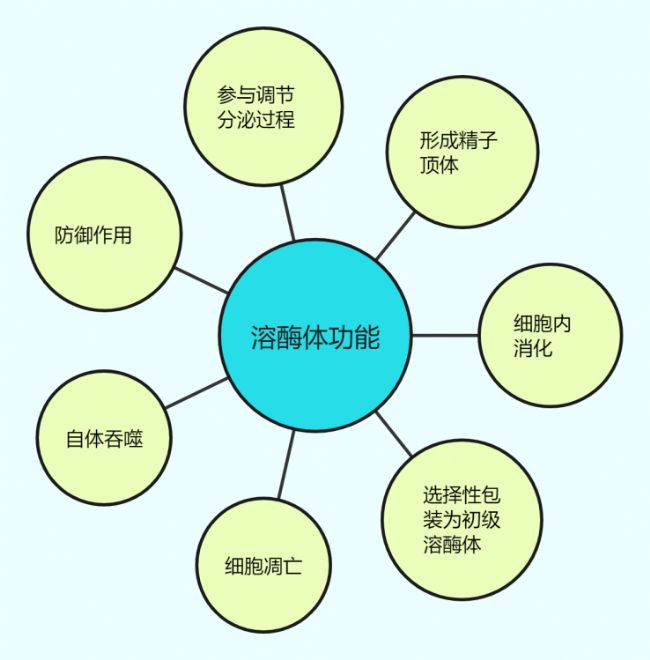

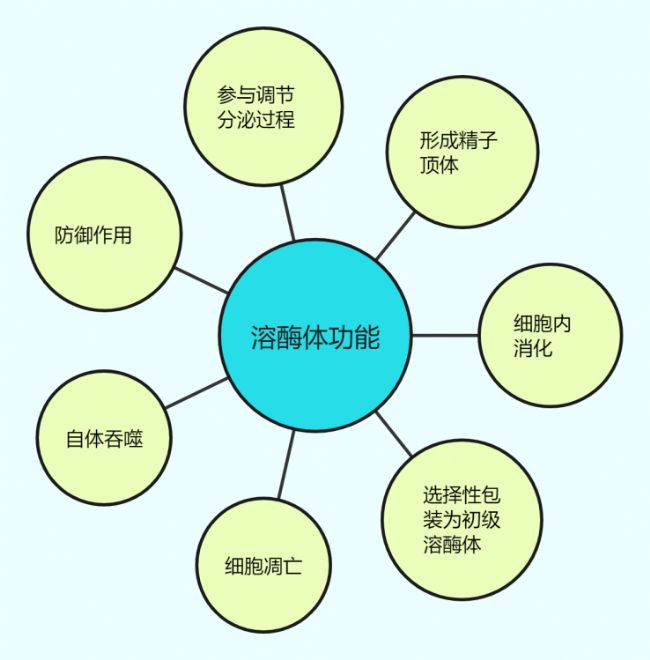

溶酶体的主要作用是消化作用,是细胞内的消化器官,细胞自溶、防御及对某些物质的利用均与溶酶体消化作用相关。其执行功能有二点,分别是与食物泡融合将食物消化成生物大分子和消化机体自我更新过程中形成的衰老的细胞器或生物大分子。

溶酶体根据完成其生理功能的不同阶段可分为初级溶酶体(Primary lysosome)、次级溶酶体(Secondary lysosome)和残体(Residual body)。

三、溶酶体和毛状体的区别

作为抗肿瘤药物开发不可或缺的体外产品,有些客户会发现文献资料中同时存在溶酶体(Lysosomes)和毛状体(Tritosomes),就会产生疑惑,什么是毛状体?它和溶酶体的区别是什么?什么情况下选择毛状体/溶酶体?接下来,就让我们具体分析一下这两者的差异。

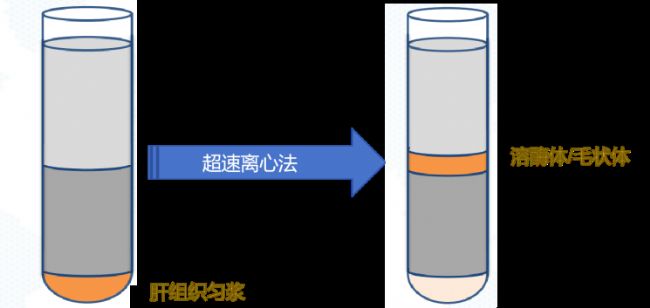

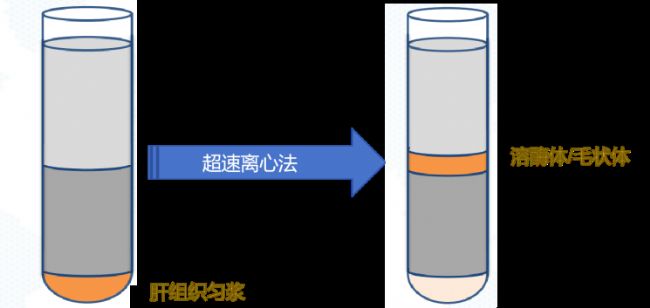

根据上文,我们已经很清晰地了解到溶酶体是单层膜结构,其内含多种水解酶,是体外验证ADC及寡核苷酸类药物不可或缺的产品。鉴于此,开发分离溶酶体的技术势在必得,然而,溶酶体具有与线粒体非常相似的密度,这就为以前分离获取溶酶体增加了难度。Triton WR 1339/Tyloxapol(四丁酚醇/泰洛沙伯)药物使用应运而生。

1960年,科学家发现蔗糖中线粒体和溶酶体密度非常接近难以分离,而当Tyloxapol被运输到溶酶体后改变了溶酶体的脂质组成,导致结合了Tyloxapol的溶酶体密度更轻,并可使用蔗糖密度梯度离心法分离溶酶体和线粒体。因此,结合了Tyloxapol的溶酶体被人们称为Tritosomes(毛状体),之后渐渐演变为了研究纯化和富集溶酶体时的常用技术。一定程度上,毛状体也是更高纯度的溶酶体。

汇智和源,致力于为创新药研发企业及生命科学研究机构提供高品质的生物试剂,IPHASE为公司核心品牌,品牌宗旨“Innovative Reagents For Innovative Research”。

一、溶酶体的简介

溶酶体(Lysosomes)是真核细胞中分解蛋白质、核酸及多糖等生物大分子且具有单层膜的细胞器,在1955年首次被比利时学者Cristian de Duve(1917-2013)等人在大鼠肝细胞中发现。溶酶体形状多种多样,通常为0.025~0.8微米的泡状结构,其内含有酸性磷酸酶、核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶、组织蛋白酶及乙酰基转移酶等60余种水解酶,是在酸性区域具有最适PH的水解酶组,且水解酶的最适PH为3.5~5.5。鉴于溶酶体的结构特异性和酸性工作环境,通常将对酸性磷酸酶活性为阳性的物质鉴定为溶酶体。

图片来源:百度百科

作为在酸性区域工作的溶酶体,其酶含有三种特点:

1)溶酶体表面高度糖基化,有助于保护自身不被酶水解。膜蛋白多为糖蛋白,溶酶体膜内表面带负电荷,有助于溶酶体中的酶保持游离状态。这对行使正常功能和防止细胞自身被消化有着重要意义;

2)所有水解酶在pH值=5左右时活性最佳,但其周围胞质中pH值=7.2。溶酶体膜内含有一种特殊的转运蛋白,可以利用ATP水解的能量将胞质中的H+(氢离子)泵入溶酶体,以维持其pH值=5;

3)只有当被水解的物质进入溶酶体内时,溶酶体内的酶类才行使其分解作用。一旦溶酶体膜破损,水解酶逸出,将导致细胞自溶。

图片来源:百度百科

二、溶酶体的功能和分类

溶酶体的主要作用是消化作用,是细胞内的消化器官,细胞自溶、防御及对某些物质的利用均与溶酶体消化作用相关。其执行功能有二点,分别是与食物泡融合将食物消化成生物大分子和消化机体自我更新过程中形成的衰老的细胞器或生物大分子。

溶酶体根据完成其生理功能的不同阶段可分为初级溶酶体(Primary lysosome)、次级溶酶体(Secondary lysosome)和残体(Residual body)。

三、溶酶体和毛状体的区别

作为抗肿瘤药物开发不可或缺的体外产品,有些客户会发现文献资料中同时存在溶酶体(Lysosomes)和毛状体(Tritosomes),就会产生疑惑,什么是毛状体?它和溶酶体的区别是什么?什么情况下选择毛状体/溶酶体?接下来,就让我们具体分析一下这两者的差异。

根据上文,我们已经很清晰地了解到溶酶体是单层膜结构,其内含多种水解酶,是体外验证ADC及寡核苷酸类药物不可或缺的产品。鉴于此,开发分离溶酶体的技术势在必得,然而,溶酶体具有与线粒体非常相似的密度,这就为以前分离获取溶酶体增加了难度。Triton WR 1339/Tyloxapol(四丁酚醇/泰洛沙伯)药物使用应运而生。

1960年,科学家发现蔗糖中线粒体和溶酶体密度非常接近难以分离,而当Tyloxapol被运输到溶酶体后改变了溶酶体的脂质组成,导致结合了Tyloxapol的溶酶体密度更轻,并可使用蔗糖密度梯度离心法分离溶酶体和线粒体。因此,结合了Tyloxapol的溶酶体被人们称为Tritosomes(毛状体),之后渐渐演变为了研究纯化和富集溶酶体时的常用技术。一定程度上,毛状体也是更高纯度的溶酶体。

汇智和源,致力于为创新药研发企业及生命科学研究机构提供高品质的生物试剂,IPHASE为公司核心品牌,品牌宗旨“Innovative Reagents For Innovative Research”。