新冠变异株如何逃避免疫应答?人ACE2转基因小鼠助力揭示免疫逃逸机制

近期,国家卫健委发布了两条消息,一是将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染;二是对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,随着全国各地陆续放宽限制,新冠病毒感染人数直线激增,中国进入“共存时代”。新冠病毒(SARS-CoV-2)为什么难以对付?这是由于在自然感染和疫苗接种带来的免疫压力下,病毒出现了多个变异株,能够逃避抗体的中和作用。

带有L452R突变的Delta变异株出现后,已迅速取代Alpha、Beta、Gamma和Kappa等变异株成为全球主要的流行毒株。早期流行的Omicron变异株BA.1对抗体敏感,但包含L452R的亚型迅速出现并扩散至全球多个国家和地区。

广州生物医药与健康研究院领导的研究团队近日鉴定了SARS-CoV-2感染引起的群体免疫应答,并探讨了SARS-CoV-2变异株如何出现并逃避宿主的免疫应答。这项成果于2022年9月下旬发表在《Nature Microbiology》杂志上。

研究材料与方法

在这项研究中,研究人员从6例新冠康复期患者身上采集了全血样本,并在Expi293F细胞和人ACE2转基因小鼠(由赛业生物提供)上开展实验。他们构建了噬菌体展示文库,并分离出与刺突蛋白RBD结合的抗体。他们通过冷冻电镜分析了抗原与抗体的结合,并通过生物膜干涉技术(BLI)测定了结合动力学和亲和力以及竞争性结合。

技术路线

01 构建噬菌体展示文库并分离与刺突蛋白RBD结合的抗体

02 通过冷冻电镜分析R1-32与刺突蛋白形成复合物的结构

03 通过抗体与刺突蛋白突变体的结合分析RBD替换对免疫逃逸的影响

04 鉴定SARS-CoV-2感染引起的群体免疫应答

研究结果

1.抗体R1-32中和了SARS-CoV-2变异株

研究人员对6例新冠恢复期患者外周血单核细胞中的抗体基因进行噬菌体展示,分离出6种与刺突蛋白的受体结合结构域(RBD)具有高亲和力的抗体。他们发现,R1-32抗体表现出最强的假病毒中和活性(IC90=9.95nM)。R1-32对Beta变异株和Omicron BA.1假病毒都保持了良好的中和作用,但对Delta变异株的中和作用被大大削弱。在人ACE2转基因小鼠(由赛业生物提供)上开展的实验表明,R1-32对SARS-CoV-2野生型病毒感染具有保护作用。

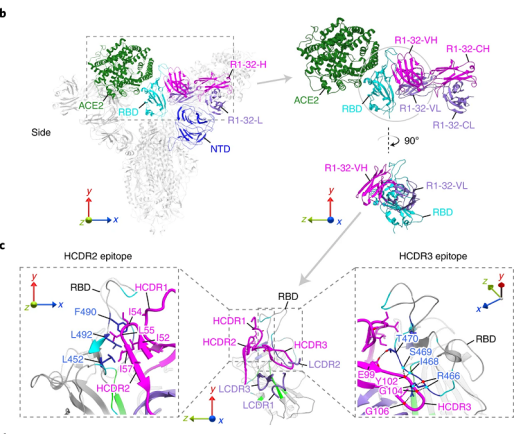

通过冷冻电镜分析,研究人员发现R1-32 Fab从刺突蛋白N端结构域(NTD)的上方接近并与RBD结合。通过改变Fab的量,他们发现R1-32结合促进RBD打开。后续分析发现,R1-32的HCDR2和HCDR3介导了它与RBD的互作(图1)。HCDR2表位包含疏水残基L452、F490和L492,而多个新冠病毒变异株的HCDR2表位发生氨基酸替换,使R1-32与RBD结合的亲和力大大降低,表明HCDR2表位内的L452和F490对抗体结合极其重要。

图1 R1-32与SARS-CoV-2刺突蛋白形成复合物的结构

当RBD处于down构象时,R1-32表位被部分掩盖,只有HCDR2表位完全暴露。这个半隐蔽的表位解释了为什么R1-32结合促使RBD采用up构象。进一步分析发现,与R1-32孵育的天然刺突蛋白分解成较小的结构,表明R1-32结合产生了不稳定的开放刺突蛋白结构。研究人员认为,R1-32很有可能通过破坏刺突蛋白的结构来抑制病毒细胞进入,从而中和病毒。

此外,他们发现R1-32及相关的FC08和52抗体均使用VH1-69基因作为重链可变区。它们以非常相似的方式与RBD结合,代表了一类独特的RBD靶向抗体。

2.L452的RBD替换与免疫逃逸有关

Delta变异株(L452R/T478K)在印度出现后取代Kappa等多个变异株成为流行毒株。研究人员发现,Delta变异株中的T478K对抗体结合没有影响,而L452R大大降低了R1-32和FC08与RBD的结合。基于这些结果,他们假设HCDR2表位452位点的替换可以逃避R1-32样抗体。

最早出现的Omicron变异株BA.1在452和490位不包含任何替换,与此一致,他们发现R1-32与Omicron BA.1 RBD/刺突蛋白三聚体以高亲和力结合,并中和Omicron BA.1假病毒。

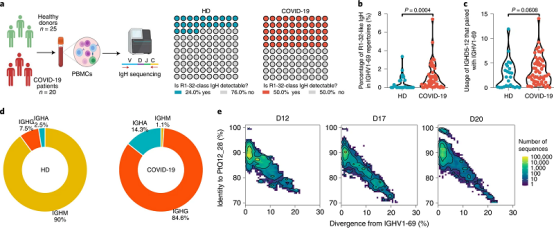

研究人员推测R1-32样抗体可能在人群中很常见,于是搜索了20名COVID-19患者和25名健康供体的免疫球蛋白重链(IgH)库。他们在50%的COVID-19患者和24%的健康供体中检测到R1-32样IgH序列。COVID-19患者IGHV1-69编码库中的R1-32样IgH序列百分比显著高于健康供体,表明在暴露于SARS-CoV-2后该抗体谱系有明显的克隆扩增(图2)。

图2 R1-32样抗体在健康个体和COVID-19患者中的高发生率

研究人员还提到,尽管Omicron BA.1亚型对R1-32抗体中和敏感,但之后出现的亚型通过L452替换而出现大规模免疫逃逸。这些亚型的迅速出现和扩散表明R1-32样抗体对SARS-CoV-2病毒施加了强大的免疫压力

研究结论

在这项研究中,研究人员发现HCDR2表位452和490位点的反复替换与群体抗体应答的免疫逃逸有关。这些替换(包括Delta变异株中的L452R)破坏了疏水性HCDR2介导的相互作用,从而破坏了抗体与抗原的结合,让新冠变异株能够逃逸。他们认为应当持续监测这些突变热点。

参考文献:

[1] He, P., Liu, B., Gao, X. et al. SARS-CoV-2 Delta and Omicron variants evade population antibody response by mutations in a single spike epitope. Nat Microbiol 7, 1635–1649 (2022). https://doi.org/10.1038/s41564-022-01235-4

新冠小鼠推荐

赛业生物利用自主研发的TurboKnockout技术和经过优化的CRISPR-Pro技术制备了BALB/c、C57BL/6J、C57BL/6N三种背景品系的ACE2小鼠,并设计了多种基因打靶方案,以满足客户在基础研究和新药研发的动物模型需求。