原子力显微镜(AFM)的发展历史及其原理应用介绍

原子力显微镜(AFM)的发展

原子力显微镜为扫描探针显微镜家族的一员,具有纳米级的分辨能力,其操作容易简便,是目前研究纳米科技和材料分析的最重要的工具之一。原子力显微镜是利用探针和样品间原子作用力的关系来得知样品的表面形貌。至今,原子力显微镜已发展出许多分析功能,原子力显微技术已经是当今科学研究中不可缺少的重要分析仪器。

在近代仪器发展史上,显微技术一直随着人类科技进步而不断的快速发展,科学研究及材料发展也随着新的显微技术的发明,而推至前所未有的微小世界。自从1982 年Binning 与Robher 等人共同发明扫描穿隧显微镜(scanning tunneling Microscope, STM)之后,人类在探讨原子尺度的欲望上,更向前跨出了一大步,对于材料表面现象的研究也能更加的深入了解,在这之前,能直接看到原子尺寸的仪器只有场离子显微镜(Field ionmicroscopy, FIM)与电子显微镜(Electron microscope, EM)。但碍于试片制备条件及操作环境的限制,对于原子尺寸的研究极为有限,而STM 的发明则克服了这些问题。

由于STM其原理主要是利用电子穿隧的效应来得到原子影像,材料须具备导电性,应用上有所限制,而在1986 年Binning 等人利用此探针的观念又发展出原子力显微镜(Atomic forcemicroscope, AFM) ,AFM 不但具有原子尺寸解析的能力,亦解决了STM 在导体上的限制,应用上更为方便。

自扫描式穿隧显微镜问世以来,更有几十种类型的探针显微镜一直不断地被开发出来,以探针方式的扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope, SPM)是个大家族,其中较熟识之技术如:扫描式穿隧显微镜(STM),近场光学显微镜(NSOM),磁力显微镜(MFM),化学力显微镜(CFM),扫描式热电探针显微镜(SThM),相位式探针显微镜(PDM),静电力显微镜(EFM)、侧向摩擦力显微镜(LFM),原子力显微镜(AFM)等。

原子力显微镜(AFM)概述

最早扫描式显微技术(STM)使我们能观察表面原子级影像,但是STM 的样品基本上要求为导体,同时表面必须非常平整, 而使STM 使用受到很大的限制。而目前的各种扫描式探针显微技术中,以原子力显微镜(AFM)应用是最为广泛,AFM 是以针尖与样品之间的属于原子级力场作用力,所以又被称为原子力显微镜。

AFM 可适用于各种的物品,如金属材料、高分子聚合物、生物细胞等,并可以操作在大气、真空、电性及液相等环境,进行不同物性分析,所以AFM 最大的特点是其在空气中或液体环境中都可以操作, 因此,AFM 在生物材料、晶体生长、作用力的研究等方面有广泛的应用。根据针尖与样品材料的不同及针尖-样品距离的不同,针尖与样品之间的作用力可以是原子间斥力、范德瓦尔斯吸引力、弹性力、粘附力、磁力和静电力以及针尖在扫描时产生的摩擦力。通过控制并检测针尖与样品之间的这些作用力,不仅可以高分辨率表征样品表面形貌,还可分析与作用力相应的表面性质:摩擦力显微镜可分析研究材料的摩擦系数;磁力显微镜可研究样品表面的磁畴分布,成为分析磁性材料的强有力工具;利用电力显微镜可分析样品表面电势、薄膜的介电常数和沉积电荷等。另外,AFM 还可对原子和分子进行操纵、修饰和加工,并设计和创造出新的结构和物质。

AFM 可适用于各种的物品,如金属材料、高分子聚合物、生物细胞等,并可以操作在大气、真空、电性及液相等环境,进行不同物性分析,所以AFM 最大的特点是其在空气中或液体环境中都可以操作, 因此,AFM 在生物材料、晶体生长、作用力的研究等方面有广泛的应用。根据针尖与样品材料的不同及针尖-样品距离的不同,针尖与样品之间的作用力可以是原子间斥力、范德瓦尔斯吸引力、弹性力、粘附力、磁力和静电力以及针尖在扫描时产生的摩擦力。通过控制并检测针尖与样品之间的这些作用力,不仅可以高分辨率表征样品表面形貌,还可分析与作用力相应的表面性质:摩擦力显微镜可分析研究材料的摩擦系数;磁力显微镜可研究样品表面的磁畴分布,成为分析磁性材料的强有力工具;利用电力显微镜可分析样品表面电势、薄膜的介电常数和沉积电荷等。另外,AFM 还可对原子和分子进行操纵、修饰和加工,并设计和创造出新的结构和物质。

原子力显微镜原理概述

AFM 是在STM 基础上发展起来的,是通过测量样品表面分子(原子)与AFM 微悬臂探针之间的相互作用力,来观测样品表面的形貌。AFM 与STM 的主要区别是以1 个一端固定而另一端装在弹性微悬臂上的尖锐针尖代替隧道探针,以探测微悬臂受力产生的微小形变代替探测微小的隧道电流。

其工作原理:将一个对极微弱力极敏感的微悬臂一端固定,另一端有一微小的针尖,针尖与样品表面轻轻接触。由于针尖尖端原子与样品表面原子间存在极微弱的排斥力,通过在扫描时控制这种作用力恒定,带有针尖的微悬臂将对应于原子间的作用力的等位面,在垂直于样品表面方向上起伏运动。利用光学检测法或隧道电流检测法,可测得对应于扫描各点的位置变化,将信号放大与转换从而得到样品表面原子级的三维立体形貌图像。

AFM 主要是由执行光栅扫描和z 定位的压电扫描器、反馈电子线路、光学反射系统、探针、防震系统以及计算机控制系统构成。压电陶瓷管(PZT)控制样品在x、y、z 方向的移动,当样品相对针尖沿着xy 方向扫描时,由于表面的高低起伏使得针尖、样品之间的距离发生改变。当激光束照射到微悬臂的背面,再反射位置灵敏的光电检测器时,检测器不同象限收到的激光强度差值,同微悬臂的形变量形成一定的比例关系。反馈回路根据检测器信号与预置值的差值,不断调整针尖、样品之间的距离,并且保持针尖、样品之间的作用力不变,就可以得到表面形貌像。这种测量模式称为恒力模式。当已知样品表面非常平滑时,可以采用恒高模式进行扫描,即针尖、样品之间距离保持恒定。这时针尖、样品之间的作用力大小直接反映了表面的形貌图像。

其工作原理:将一个对极微弱力极敏感的微悬臂一端固定,另一端有一微小的针尖,针尖与样品表面轻轻接触。由于针尖尖端原子与样品表面原子间存在极微弱的排斥力,通过在扫描时控制这种作用力恒定,带有针尖的微悬臂将对应于原子间的作用力的等位面,在垂直于样品表面方向上起伏运动。利用光学检测法或隧道电流检测法,可测得对应于扫描各点的位置变化,将信号放大与转换从而得到样品表面原子级的三维立体形貌图像。

AFM 主要是由执行光栅扫描和z 定位的压电扫描器、反馈电子线路、光学反射系统、探针、防震系统以及计算机控制系统构成。压电陶瓷管(PZT)控制样品在x、y、z 方向的移动,当样品相对针尖沿着xy 方向扫描时,由于表面的高低起伏使得针尖、样品之间的距离发生改变。当激光束照射到微悬臂的背面,再反射位置灵敏的光电检测器时,检测器不同象限收到的激光强度差值,同微悬臂的形变量形成一定的比例关系。反馈回路根据检测器信号与预置值的差值,不断调整针尖、样品之间的距离,并且保持针尖、样品之间的作用力不变,就可以得到表面形貌像。这种测量模式称为恒力模式。当已知样品表面非常平滑时,可以采用恒高模式进行扫描,即针尖、样品之间距离保持恒定。这时针尖、样品之间的作用力大小直接反映了表面的形貌图像。

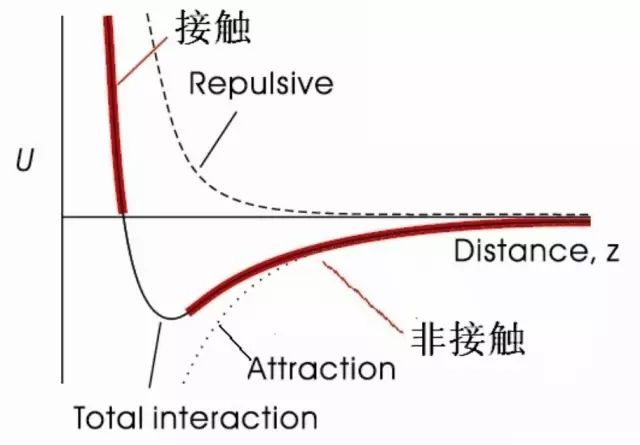

图1 作用力与距离的关系和原子力显微镜的工作原理

原子力显微镜的基本操作模式

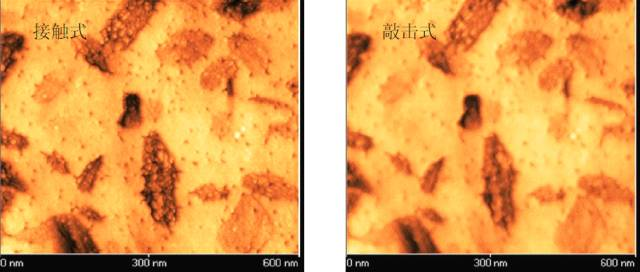

目前现有三种基本操作模式,可区分为接触式(contact)、非接触式(non-contact)及轻敲式(tapping)三大类。接触式及非接触式易受外界其它因素,如水分子的吸引,而造成刮伤材料表面及分辨率差所引起之影像失真问题,使用上会有限制,尤其在生物及高分子软性材料上。以下简单介绍三种基本形式的基本原理:

接触式(Contact mode)

利用探针的针尖与待测物表面之原子力交互作用(一定要接触),使非常软的探针臂产生偏折,此时用特殊微小的雷射光照射探针臂背面,被探针臂反射的雷射光以二相的photo diode(雷射光相位侦检器)来记录雷射光被探针臂偏移的变化,探针与样品间产生原子间的排斥力约为10-6 至10-9 牛顿。

但是,由于探针与表面有接触,因此过大的作用力仍会损坏样品,尤其是对软性材质如高分子聚合物、细胞生物等。不过在较硬材料上通常会得到较佳的分辨率。

非接触式(Non-contact mode)

为了解决接触式AFM 可能损坏样品的缺点,便有非接触式AFM 被发展出来,这是利用原子间的长距离吸引力─范德华力来运作。Non-contact mode 的探针必需不与待测物表面接触,利用微弱的范德华力对探针的振幅改变来回馈。探针与样品的距离及探针振幅必需严格遵守范德华力原理,因此造成探针与样品的距离不能太远,探针振幅不能太大(约2 至5nm),扫描速度不能太快等限制。

样品置放于大气环境下,湿度超过30%时,会有一层5 至10nm 厚的水分子膜覆盖于样品表面上,造成不易回馈或回馈错误。

轻敲式AFM(Tapping mode)

将非接触式AFM 加以改良,拉近探针与试片的距离,增加探针振幅功能(10~300KHz),其作用力约为10-12 牛顿,Tapping mode 的探针有共振振动,探针振幅可调整而与材料表面有间歇性轻微跳动接触,探针在振荡至波谷时接触样品,由于样品的表面高低起伏,使得振幅改变,再利用回馈控制方式,便能取得高度影像。

Tapping mode AFM 的振幅可适当调整小至不受水分子膜干扰,大至不硬敲样品表面而损伤探针,XY 面终极分辨率为2nm。Tapping mode AFM 探针下压力量可视为一种弹性作用,不会对z 方向造成永久性破坏。在x y 方向,因探针是间歇性跳动接触,不会像对Contact mode 在x y 方向一直拖曳而造成永久性破坏。但由于高频率探针敲击,对很硬的样品,探针针尖可能受损。如图1。

接触式(Contact mode)

利用探针的针尖与待测物表面之原子力交互作用(一定要接触),使非常软的探针臂产生偏折,此时用特殊微小的雷射光照射探针臂背面,被探针臂反射的雷射光以二相的photo diode(雷射光相位侦检器)来记录雷射光被探针臂偏移的变化,探针与样品间产生原子间的排斥力约为10-6 至10-9 牛顿。

但是,由于探针与表面有接触,因此过大的作用力仍会损坏样品,尤其是对软性材质如高分子聚合物、细胞生物等。不过在较硬材料上通常会得到较佳的分辨率。

非接触式(Non-contact mode)

为了解决接触式AFM 可能损坏样品的缺点,便有非接触式AFM 被发展出来,这是利用原子间的长距离吸引力─范德华力来运作。Non-contact mode 的探针必需不与待测物表面接触,利用微弱的范德华力对探针的振幅改变来回馈。探针与样品的距离及探针振幅必需严格遵守范德华力原理,因此造成探针与样品的距离不能太远,探针振幅不能太大(约2 至5nm),扫描速度不能太快等限制。

样品置放于大气环境下,湿度超过30%时,会有一层5 至10nm 厚的水分子膜覆盖于样品表面上,造成不易回馈或回馈错误。

轻敲式AFM(Tapping mode)

将非接触式AFM 加以改良,拉近探针与试片的距离,增加探针振幅功能(10~300KHz),其作用力约为10-12 牛顿,Tapping mode 的探针有共振振动,探针振幅可调整而与材料表面有间歇性轻微跳动接触,探针在振荡至波谷时接触样品,由于样品的表面高低起伏,使得振幅改变,再利用回馈控制方式,便能取得高度影像。

Tapping mode AFM 的振幅可适当调整小至不受水分子膜干扰,大至不硬敲样品表面而损伤探针,XY 面终极分辨率为2nm。Tapping mode AFM 探针下压力量可视为一种弹性作用,不会对z 方向造成永久性破坏。在x y 方向,因探针是间歇性跳动接触,不会像对Contact mode 在x y 方向一直拖曳而造成永久性破坏。但由于高频率探针敲击,对很硬的样品,探针针尖可能受损。如图1。

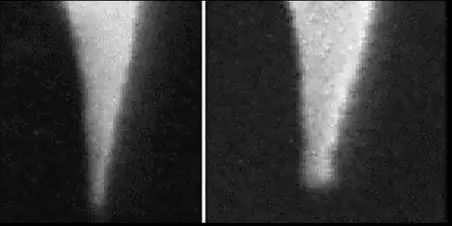

图2 经敲击式后探针的尖端损耗

图3为两种不同操作模式下得到的照片

原子力显微镜测量架构

AFM 的探针一般由悬臂梁及针尖所组成,主要原理是由针尖与试片间的原子作用力,使悬臂梁产生微细位移,以测得表面结构形状,其中最常用的距离控制方式为光束偏折技术。

AFM 的主要结构可分为探针、偏移量侦测器、扫描仪、回馈电路及计算机控制系统五大部分。AFM 探针长度只有几微米长,探针放置于一弹性悬臂(cantilever)末端,探针一般由成份Si、SiO2、SiN4、纳米碳管等所组成,当探针尖端和样品表面非常接近时,二者之间会产生一股作用力,其作用力的大小值会随着与样品距离的不同而变化,进而影响到悬臂弯曲或偏斜的程度,以低功率雷射打在悬臂末端上,利用一组感光二极管侦测器(Photo detector) 测量低功率雷射光反射角度的变化,因此当探针扫描过样品表面时,由于反射的雷射光角度的变化,感光二极管的二极管电流也会随之不同,由测量电流的变化,可推算出这些悬臂被弯曲或歪斜的程度,由输入计算机计算可产生样品表面三维空间的一张影像。

纳米碳管探针

由于探针针尖的尖锐程度决定影像的分辨率,愈细的针尖相对可得到更高的分辨率,因此具有纳米尺寸碳管探针,是目前探针材料明日之星。纳米碳管(carbon nanotube)是由许多五碳环及六碳环所构成的空心圆柱体,因为纳米碳管具有优异的电性、弹性与轫度, 很适合作为原子力显微镜的探针针尖,因其末端的面积很小,直径1~20nm,长度为数十纳米。碳纳米管因为具有极佳弹性弯曲及韧性,可以减少在样品上的作用力,避免样品的成像损伤,使用寿命长,可适用于比较脆弱的有机物和生物样品。

AFM 的主要结构可分为探针、偏移量侦测器、扫描仪、回馈电路及计算机控制系统五大部分。AFM 探针长度只有几微米长,探针放置于一弹性悬臂(cantilever)末端,探针一般由成份Si、SiO2、SiN4、纳米碳管等所组成,当探针尖端和样品表面非常接近时,二者之间会产生一股作用力,其作用力的大小值会随着与样品距离的不同而变化,进而影响到悬臂弯曲或偏斜的程度,以低功率雷射打在悬臂末端上,利用一组感光二极管侦测器(Photo detector) 测量低功率雷射光反射角度的变化,因此当探针扫描过样品表面时,由于反射的雷射光角度的变化,感光二极管的二极管电流也会随之不同,由测量电流的变化,可推算出这些悬臂被弯曲或歪斜的程度,由输入计算机计算可产生样品表面三维空间的一张影像。

纳米碳管探针

由于探针针尖的尖锐程度决定影像的分辨率,愈细的针尖相对可得到更高的分辨率,因此具有纳米尺寸碳管探针,是目前探针材料明日之星。纳米碳管(carbon nanotube)是由许多五碳环及六碳环所构成的空心圆柱体,因为纳米碳管具有优异的电性、弹性与轫度, 很适合作为原子力显微镜的探针针尖,因其末端的面积很小,直径1~20nm,长度为数十纳米。碳纳米管因为具有极佳弹性弯曲及韧性,可以减少在样品上的作用力,避免样品的成像损伤,使用寿命长,可适用于比较脆弱的有机物和生物样品。

原子力显微镜的功能技术

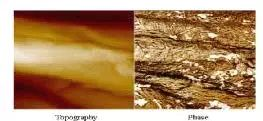

相位式原子力显微镜(Phase Ima ging Force Microscope)

原子力显微镜在轻敲式AFM(tapping mode)操作下,量测及回馈因表面抵挡及黏滞力的作用,会引起振动探针的相位改变量,而抵挡及黏滞力的差异为不同材料性质引起,因此有机会用相位差(Phase la g)来观察表面定性材质分布状况。因相位改变量比起振幅改变量来得敏感,可较易观察平面分布。

在操作控制探针与表面的交互作用力上,可使用Light Tapping 方式(较少力量)达到非破坏性分析,也可使用Hard Tapping 方式(较大力量)达到穿透性,量测及回馈次表面特性,尤其对高分子聚合物及生物分子样品有非常好的性质观察。因为利用探针跳动扫描时表面的高度变化会影响振幅的大小,所以利用振幅变化可以得知表面的结构,但是当表面的成分不同时也会造成探针跳动频率变化,以及相位变化,例如当表面有些区域的性质特别软,造成探针再此区域扫描时跳动的频率变慢,且会产生一相位差,所以利用此一特性让扫描探针显微镜能观察到除了表面形貌之外的不同成份性质,如图4所示。

原子力显微镜在轻敲式AFM(tapping mode)操作下,量测及回馈因表面抵挡及黏滞力的作用,会引起振动探针的相位改变量,而抵挡及黏滞力的差异为不同材料性质引起,因此有机会用相位差(Phase la g)来观察表面定性材质分布状况。因相位改变量比起振幅改变量来得敏感,可较易观察平面分布。

在操作控制探针与表面的交互作用力上,可使用Light Tapping 方式(较少力量)达到非破坏性分析,也可使用Hard Tapping 方式(较大力量)达到穿透性,量测及回馈次表面特性,尤其对高分子聚合物及生物分子样品有非常好的性质观察。因为利用探针跳动扫描时表面的高度变化会影响振幅的大小,所以利用振幅变化可以得知表面的结构,但是当表面的成分不同时也会造成探针跳动频率变化,以及相位变化,例如当表面有些区域的性质特别软,造成探针再此区域扫描时跳动的频率变慢,且会产生一相位差,所以利用此一特性让扫描探针显微镜能观察到除了表面形貌之外的不同成份性质,如图4所示。

图4 相位原子力显微镜分析表面不同成份影像变化

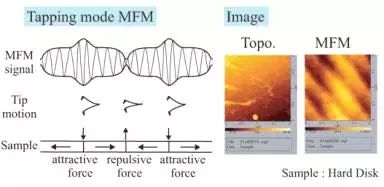

扫描式磁场力显微镜(Magnetic Force Microscope, MFM)

扫描式磁场力显微镜利用具磁性的探针(Si)镀上一层磁性Co-Cr 合金,第一次扫描时Tapping Mode AFM 的振幅用来量测表面高低,分辨率约20~50nm。在Lift 第二次扫描时,振幅受现有磁场变化,依Lift 提升高度而变更,可为雷射光侦测器得知,此差异讯号可用来判断表面磁场分布,最容易同时得到AFM 及磁场分布影像,但是磁场大小却无法得知。

Tapping Mode 和Lift Mode 的操作应用,扫描前必须探针磁化,然后先以Tapping Mode 取得高度变化的影像,然后再利用Lift Mode 量测存在表面上方的磁场分布,因为探针已经经过磁化所以在表面上方扫描时只会感应有磁场的区域,如图5。由于样品磁场大小有不一样的特性,不能使用具强磁性的探针去扫描软磁性的样品,否则样品磁场会被强磁性的探针所干扰,造成一堆杂乱讯号。

图5 扫描式磁场力显微镜磁场分布影像

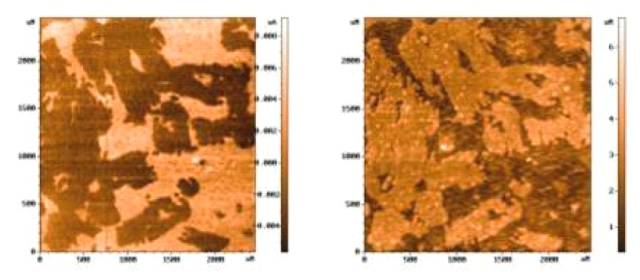

侧向力显微镜(Lateral force Microscope, LFM)

LFM 的作用方式主要是使探针与样品表面相接触并在表面上平移,利用探针移动时所承受样品表面摩擦力以及样品表面高低起伏造成悬臂的偏斜量来探知样品的材质与表面特性。图6 的样品是在硅表面放置的单层Langmuir-Blod gett (LB)影片。它通过在每条扫描线(快速的扫描方向)从左到右扫描获得。在从快速的扫描方向相反扫描(从右到左)导致原象。

图6 硅表面放置的单层Langmuir-Blodgett (LB)影片

扫描式热梯度探针显微镜(Scanning Therma l microscope, SThM)

利用探针悬臂上加镀的电路,工件表面的热梯度会驱动电路产生电流,此电流可被量测得知。在Contact mode 或Tapping mode AFM 操作下,均可在变温控制下操作,观察材质与温度的关系。可提供50 ℃到250 ℃于空气的操作。系统设计上有(1)隔热保护装置,确保扫描仪不受热而尺寸失序。(2)探针温度补偿,使表面温度与输入温度一致。(3)可程序化温控,迅速变。如图7所示得到PP 高分子热度结晶变化之影像。

图7 扫描式热梯度探针显微镜观察PP 结晶热行为变化影像

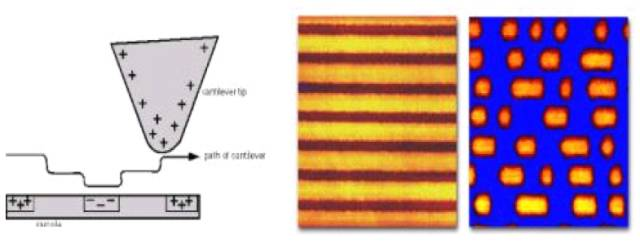

扫描式电场力显微镜(Electrical Force Microscope, EFM)

扫描式电场力显微镜利用Lift Mode operation (提升操作)功能,首先将可导电之探针在第一次扫描时,以Tapping Mode AFM 的振幅用来量测表面高低,在Lift 第二次扫描时,振幅受到现有表面电场变化,依Lift 提升高度而变更,此变化可为雷射光侦测器得知,此差异讯号可用来判断表面导电分布,扫描时同时得到表面高低及导电性分布影像的二张图像,如图8所示。但是此方式无法得知电压大小,欲知电压大小,须用Surface Potential Meter 方式量测.

图8 扫描式电场力显微镜DVD-RW 电场影像

液相原子力显微镜(liquid cell Force Microscope )

对生物分子研究而言,对DNA 基本结构及功能的了解一直是科学家追求目标,早在1953 年DNA 双螺旋结构的发现后,使人了解遗传讯息如何在这当中传送,并且也将生物研究推展到分子生物的领域,为了解个别分子的功能,许多解析分子结构的工具被发展出来;最先是X-ray 绕射方法(DNA 结构即由此方法解出),而后有核磁共振(NMR),再加上近年来的电子显微(SEM、TEM),样品必须进行固化、切片、脱水、镀金等步骤,而无法得到生理含水环境下真实生物活性样品的型态,相对于以上的量测方法,原子力显微镜则提供了一个较好的方式。

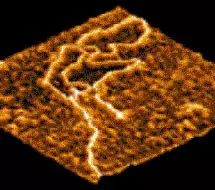

以原子力显微镜而言,有极佳的横向分辨率,同时它可以提供在液相中进行生物活性样品进行扫描分析,如图9 所示。因此原子力显微镜液相测量生物分子活性微结构,同时又可减少对生物样品的破坏。近年来在生理条件下生物样本的量测几乎都以AFM 为主要工具,此一机制在进入液体中量测并不会改变生物基本特性,所以对于生物样本而言是一个最直接且适应性高的方法。

图9 AFM 在液相中进行DNA 扫描

微影操控术(Nanolithography and Nanoma nipulation)Lithography

(微影) 及ma nipulation (操控术)是目前相当热门的研究题目。多年以来Lithography 应用力量及电流方式,已可在材料表面刻出或长出不同尺寸纳米图案。目前研究上是针对(1)如何划出100nm 级图案,10nm 级线宽(2)图案稳定性及操控性等工程议题。此两议题在设备上,目前可以使用封闭式回路控制扫瞄器(Close loopscanner)解决。

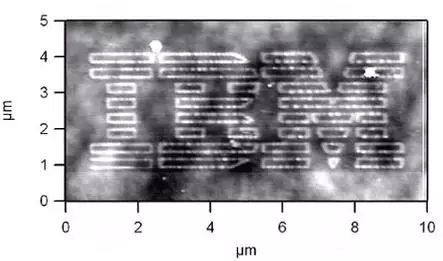

Lithography 的要求均必需达到及时性,表示AFM 扫瞄时,欲将某物从a移动至b 时,可在移动后马上扫瞄,期间探针无需重新下探针动作,及时性就非常重要。目前挑战的题目如纳米级定位修补,表面重组,生化上强制接种加速实验。1990年,IBM 公司的科学家展示了一项令世人瞠目结舌的成果,他们在金属镍表面用35 个惰性气体氙原子组成“IBM”三个英文字母如图1-10。科学家在试验中发现STM 的探针不仅能得到原子图象,而且可以将原子在一个位置吸住,再搬运到另一个地方放下。这可真是个了不起的发现,因为这意味着人类从此可以对原子进行操纵。