纳米孔DNA测序技术和其在单分子蛋白质组学中的应用

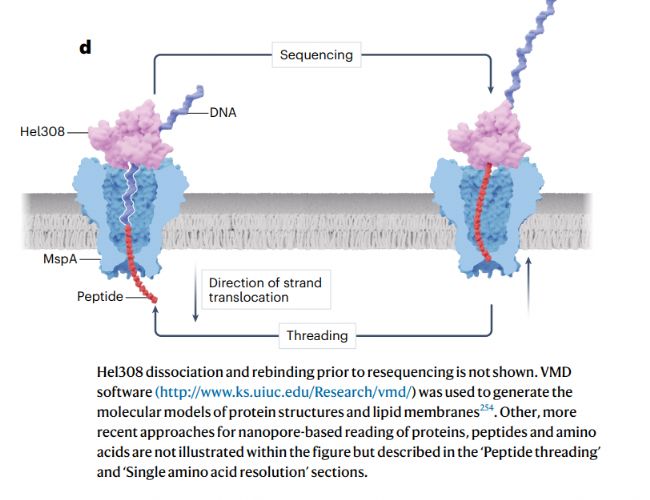

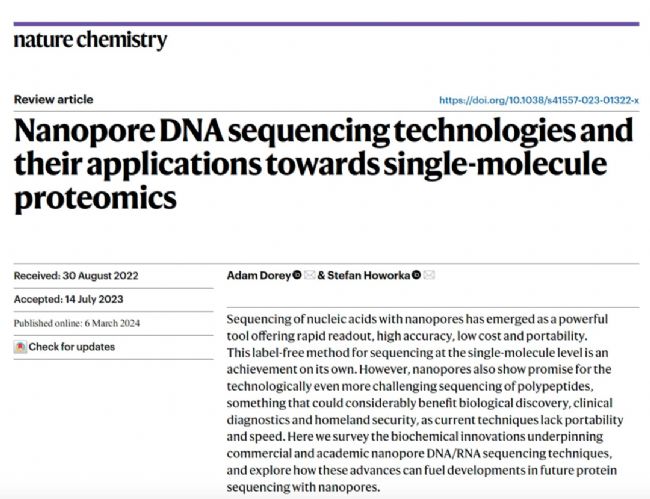

日前,英国伦敦大学学院 (University College London) Adam Dorey & Stefan Howorka在Nature Chemistry上发表了一篇题为《Nanopore DNA sequencing technologies and their applications towards single-molecule proteomics》的综述文章,讨论了纳米孔DNA测序技术和其在单分子蛋白质组学中的应用。尽管纳米孔DNA测序已经取得了显著的进步,但蛋白质测序仍然更具挑战性。

文章中,作者提及齐碳科技所自主研发的纳米孔测序技术,并且将多篇基于齐碳纳米孔基因测序平台开展研究所发布的科研成果列入参考文献。这充分说明,作为国产纳米孔测序技术开拓者与领跑者,齐碳科技凭借其多年技术积累以及广泛的应用探索,成功跻身纳米孔基因测序这一高精尖领域的全球视野,获得越来越广泛的关注。

1、纳米孔蛋白质测序的挑战

蛋白质是一种极其复杂的生物大分子,其核心组成是肽链。然而,在真实世界中,这些肽链并非简单地线性排列,而是以一种复杂的方式相互缠绕、折叠,形成多种复杂的三维结构。由于这种复杂的结构,蛋白质分子往往无法直接通过纳米孔进行测序。

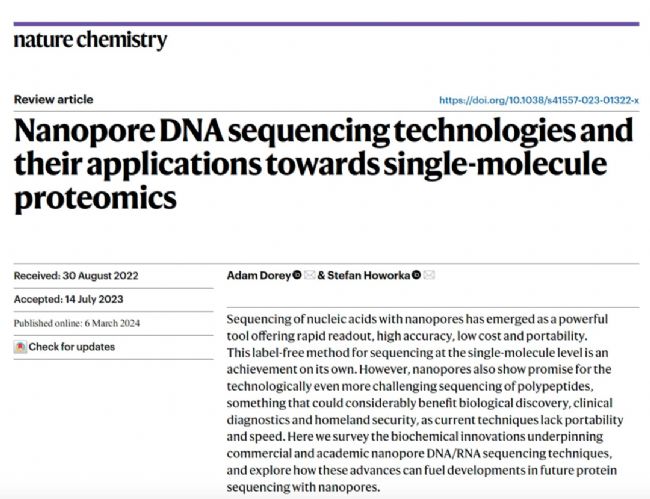

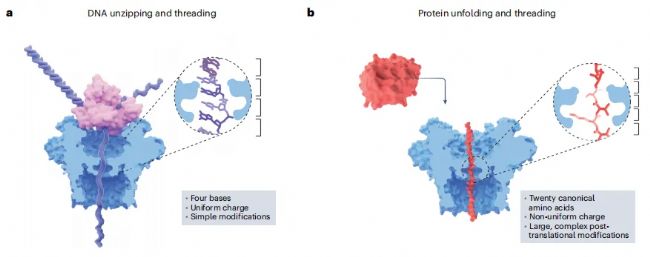

文章中指出,纳米孔测序面临诸多挑战,首先,蛋白质测序在分析上更为复杂,需要区分20个典型氨基酸以及数百个非蛋白质氨基酸,包括许多翻译后修饰,而DNA测序通常只读取4个碱基。此外,蛋白质的复杂折叠阻碍了多肽链通过纳米孔。另一个问题是缺乏类似于核酸聚合酶链反应(PCR)的蛋白质扩增方法。最后,蛋白质拷贝数的动态范围可以从每个细胞1到107个拷贝,远远高于DNA。

蛋白的纳米孔测序

(图片来源:Nature Chemistry)

2、多肽穿越纳米孔

作者在文章中指出,利用纳米孔进行核酸测序,已经成为一种快速、高精度、低成本的有力工具,然而,由于目前的技术缺少便携性且速度较慢,所以纳米孔测序技术也亟需探索新未来——多肽测序。

多肽穿过纳米孔可以通过电泳和分子马达来实现,也可以通过电渗透,非常高的电压可驱动一些高电荷蛋白质的展开。或者,可用带电的变性剂包裹蛋白,还可以将带负电荷的寡核苷酸偶联到单结构域蛋白质上来展开。

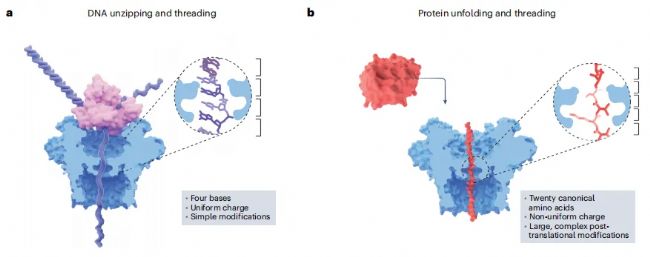

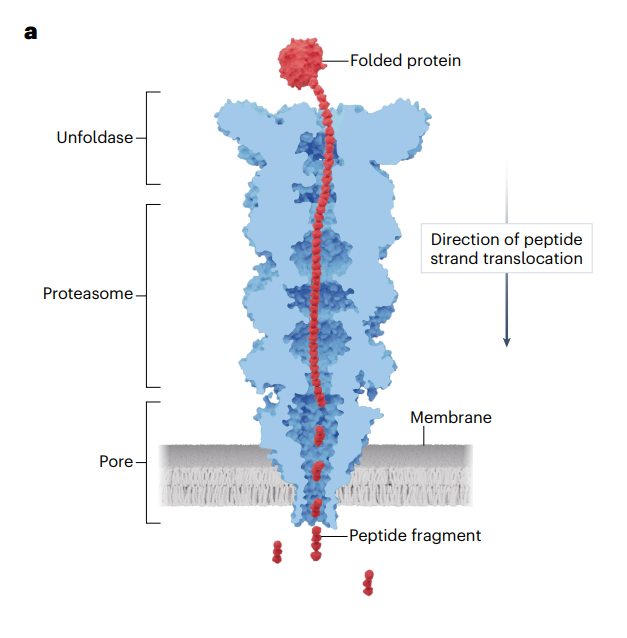

比如对纳米孔蛋白进行改造,可进行蛋白质展开和酶切(图a)。这个纳米孔传感器由解折叠酶和蛋白酶体组成,不能提供单个氨基酸的完全分辨率,但可以用于指纹识别蛋白质。

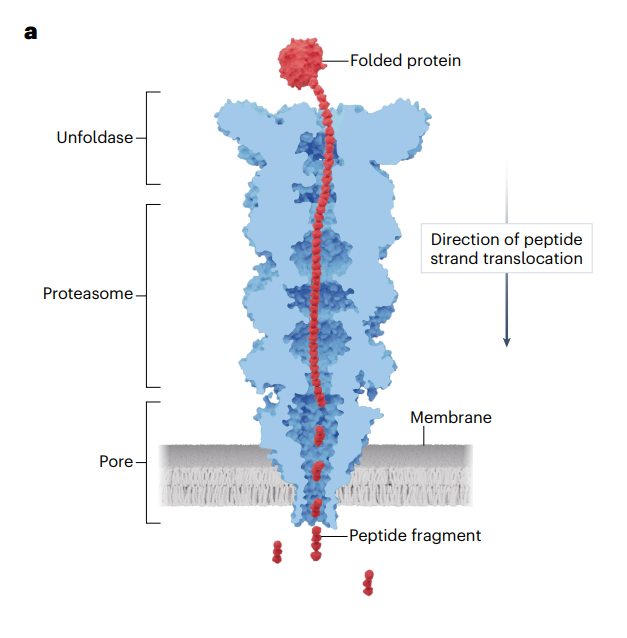

其中最为成熟的一种测序方式是,为了实现对DNA的有效操控,科学家们设计了一种策略,即利用多肽将一段特定的DNA片段进行连接。通过引入马达蛋白作为控制机制,科学家们能够精确调节多肽分子通过纳米孔的速度。这种控制过程产生了较为清晰的电信号,进而使得科学家能够基于这些信号进行精确的识别操作。

齐碳科技联合创始人、首席科学家白净卫博士及其研究团队,基于现有的纳米孔基因测序平台成功实现从基因测序至多肽直接测序(DNA连接肽链法)的突破性进展,获得多达17个氨基酸(aa)读取长度的阶段性研究成果,相关内容已于2021年发表在国际化学领域期刊《Chemical Science》,我国纳米孔多肽测序技术研究探索向前迈进重要一步。(点击查看文章解析)

最近几年,我国纳米孔多肽测序技术发展更是进入快车道,多篇具有深远学术影响的论文见刊于国际知名学术期刊(见参考文献),这无疑将推动我国乃至全球纳米孔多肽测序技术的进一步发展,为生命科学领域带来更多的创新和突破。

值得一提的是,论文中提到,科学家们依据蛋白质的特性和测序需求,开发出了多种不同的方法和技术,这些方法和技术共同构成了纳米孔蛋白测序领域内的多个流派。这些流派各自具有其独特的原理、操作方式和适用场景,共同推动了纳米孔蛋白测序技术的发展和应用。

3、技术展望

总体而言,纳米孔测序技术在生物学、医学等领域有着广阔的应用前景,可有效推动生物发现、临床诊断和国家基因安全保障等领域的发展。未来,齐碳科技将始终扮演新一代基因测序技术的开拓者与引领者,继续向纳米孔测序科研无人区挺进,持续提升国产测序仪性能,承担起国家基因测序前沿科技研发重任,并与政、产、学、研、医等相关各方紧密协作,为推动我国生命健康领域的快速发展贡献硬核科技力量。

参考文献

Dorey, A., Howorka, S. Nanopore DNA sequencing technologies and their applications towards single-molecule proteomics. Nat. Chem. 16, 314–334 (2024). https://doi.org/10.1038/s41557-023-01322-x

Chen, Zhijie et al. “Controlled movement of ssDNA conjugated peptide through Mycobacterium smegmatis porin A (MspA) nanopore by a helicase motor for peptide sequencing application.” Chemical science vol. 12,47 15750-15756. 12 Nov. 2021, doi:10.1039/d1sc04342k

Wang, K., Zhang, S., Zhou, X. et al. Unambiguous discrimination of all 20 proteinogenic amino acids and their modifications by nanopore. Nat Methods 21, 92–101 (2024). https://doi.org/10.1038/s41592-023-02021-8

Zhang, Y., Yi, Y., Li, Z. et al. Peptide sequencing based on host–guest interaction-assisted nanopore sensing. Nat Methods 21, 102–109 (2024). https://doi.org/10.1038/s41592-023-02095-4

Zhang, M., Tang, C., Wang, Z. et al. Real-time detection of 20 amino acids and discrimination of pathologically relevant peptides with functionalized nanopore. Nat Methods 21, 609–618 (2024). https://doi.org/10.1038/s41592-024-02208-7

文章中,作者提及齐碳科技所自主研发的纳米孔测序技术,并且将多篇基于齐碳纳米孔基因测序平台开展研究所发布的科研成果列入参考文献。这充分说明,作为国产纳米孔测序技术开拓者与领跑者,齐碳科技凭借其多年技术积累以及广泛的应用探索,成功跻身纳米孔基因测序这一高精尖领域的全球视野,获得越来越广泛的关注。

1、纳米孔蛋白质测序的挑战

蛋白质是一种极其复杂的生物大分子,其核心组成是肽链。然而,在真实世界中,这些肽链并非简单地线性排列,而是以一种复杂的方式相互缠绕、折叠,形成多种复杂的三维结构。由于这种复杂的结构,蛋白质分子往往无法直接通过纳米孔进行测序。

文章中指出,纳米孔测序面临诸多挑战,首先,蛋白质测序在分析上更为复杂,需要区分20个典型氨基酸以及数百个非蛋白质氨基酸,包括许多翻译后修饰,而DNA测序通常只读取4个碱基。此外,蛋白质的复杂折叠阻碍了多肽链通过纳米孔。另一个问题是缺乏类似于核酸聚合酶链反应(PCR)的蛋白质扩增方法。最后,蛋白质拷贝数的动态范围可以从每个细胞1到107个拷贝,远远高于DNA。

蛋白的纳米孔测序

(图片来源:Nature Chemistry)

2、多肽穿越纳米孔

作者在文章中指出,利用纳米孔进行核酸测序,已经成为一种快速、高精度、低成本的有力工具,然而,由于目前的技术缺少便携性且速度较慢,所以纳米孔测序技术也亟需探索新未来——多肽测序。

多肽穿过纳米孔可以通过电泳和分子马达来实现,也可以通过电渗透,非常高的电压可驱动一些高电荷蛋白质的展开。或者,可用带电的变性剂包裹蛋白,还可以将带负电荷的寡核苷酸偶联到单结构域蛋白质上来展开。

比如对纳米孔蛋白进行改造,可进行蛋白质展开和酶切(图a)。这个纳米孔传感器由解折叠酶和蛋白酶体组成,不能提供单个氨基酸的完全分辨率,但可以用于指纹识别蛋白质。

蛋白酶结合的纳米孔

(图片来源:Nature Chemistry)

(图片来源:Nature Chemistry)

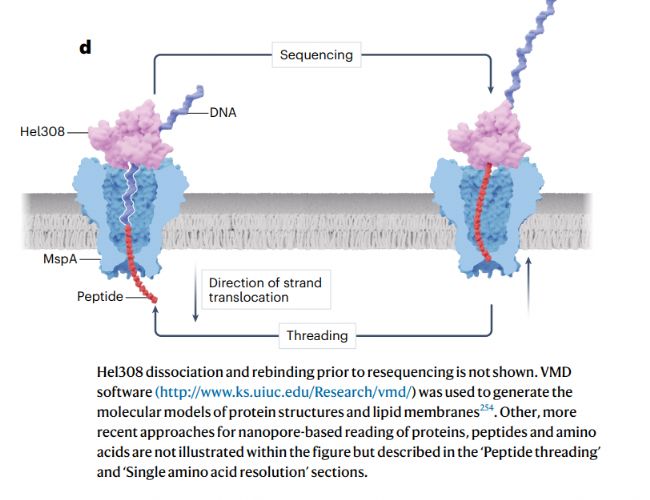

其中最为成熟的一种测序方式是,为了实现对DNA的有效操控,科学家们设计了一种策略,即利用多肽将一段特定的DNA片段进行连接。通过引入马达蛋白作为控制机制,科学家们能够精确调节多肽分子通过纳米孔的速度。这种控制过程产生了较为清晰的电信号,进而使得科学家能够基于这些信号进行精确的识别操作。

DNA连接肽链过孔

(图片来源:Nature Chemistry)

(图片来源:Nature Chemistry)

齐碳科技联合创始人、首席科学家白净卫博士及其研究团队,基于现有的纳米孔基因测序平台成功实现从基因测序至多肽直接测序(DNA连接肽链法)的突破性进展,获得多达17个氨基酸(aa)读取长度的阶段性研究成果,相关内容已于2021年发表在国际化学领域期刊《Chemical Science》,我国纳米孔多肽测序技术研究探索向前迈进重要一步。(点击查看文章解析)

最近几年,我国纳米孔多肽测序技术发展更是进入快车道,多篇具有深远学术影响的论文见刊于国际知名学术期刊(见参考文献),这无疑将推动我国乃至全球纳米孔多肽测序技术的进一步发展,为生命科学领域带来更多的创新和突破。

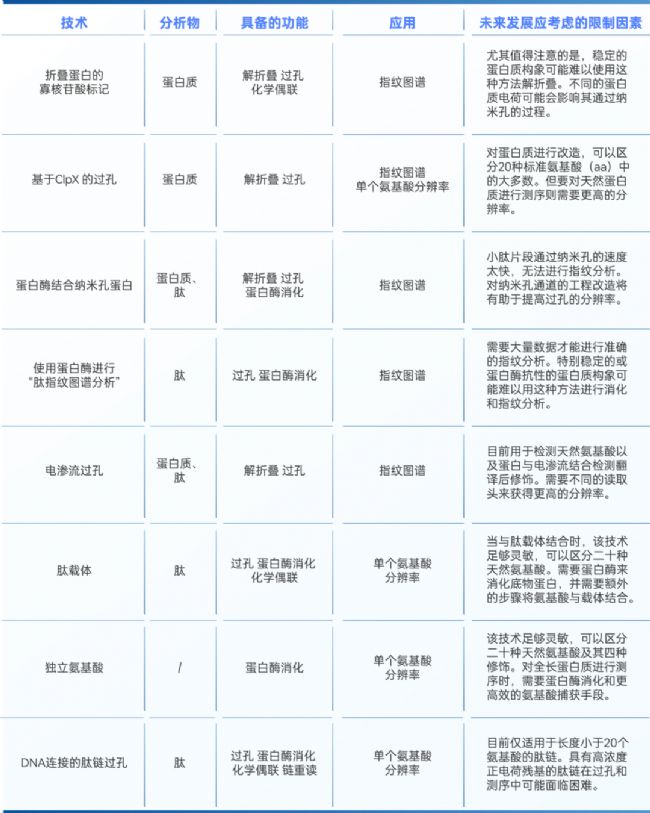

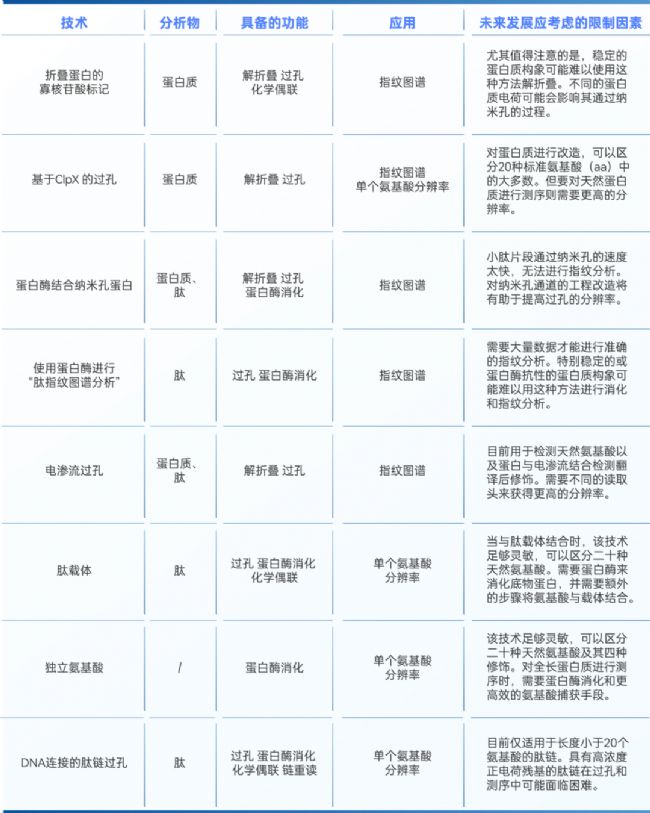

值得一提的是,论文中提到,科学家们依据蛋白质的特性和测序需求,开发出了多种不同的方法和技术,这些方法和技术共同构成了纳米孔蛋白测序领域内的多个流派。这些流派各自具有其独特的原理、操作方式和适用场景,共同推动了纳米孔蛋白测序技术的发展和应用。

基于纳米孔的的蛋白质指纹图谱和测序技术

(图片来源:Nature Chemistry)

(图片来源:Nature Chemistry)

3、技术展望

总体而言,纳米孔测序技术在生物学、医学等领域有着广阔的应用前景,可有效推动生物发现、临床诊断和国家基因安全保障等领域的发展。未来,齐碳科技将始终扮演新一代基因测序技术的开拓者与引领者,继续向纳米孔测序科研无人区挺进,持续提升国产测序仪性能,承担起国家基因测序前沿科技研发重任,并与政、产、学、研、医等相关各方紧密协作,为推动我国生命健康领域的快速发展贡献硬核科技力量。

参考文献

Dorey, A., Howorka, S. Nanopore DNA sequencing technologies and their applications towards single-molecule proteomics. Nat. Chem. 16, 314–334 (2024). https://doi.org/10.1038/s41557-023-01322-x

Chen, Zhijie et al. “Controlled movement of ssDNA conjugated peptide through Mycobacterium smegmatis porin A (MspA) nanopore by a helicase motor for peptide sequencing application.” Chemical science vol. 12,47 15750-15756. 12 Nov. 2021, doi:10.1039/d1sc04342k

Wang, K., Zhang, S., Zhou, X. et al. Unambiguous discrimination of all 20 proteinogenic amino acids and their modifications by nanopore. Nat Methods 21, 92–101 (2024). https://doi.org/10.1038/s41592-023-02021-8

Zhang, Y., Yi, Y., Li, Z. et al. Peptide sequencing based on host–guest interaction-assisted nanopore sensing. Nat Methods 21, 102–109 (2024). https://doi.org/10.1038/s41592-023-02095-4

Zhang, M., Tang, C., Wang, Z. et al. Real-time detection of 20 amino acids and discrimination of pathologically relevant peptides with functionalized nanopore. Nat Methods 21, 609–618 (2024). https://doi.org/10.1038/s41592-024-02208-7