多光谱技术在种子活力及种子人工老化后质量指标研究上的应用

Autofluorescence‑spectral imaging as an innovative method for rapid, non‑destructive and reliable assessing of soybean seed quality

自动荧光光谱成像作为一种快速、无损和可靠地评估大豆种子质量的创新方法

摘要:在农业工业中,基于快速和非破坏性方法的光学成像技术的进步有助于为不断增长的人口增加粮食产量。本研究采用自发荧光光谱成像和机器学习算法来开发不同的模型,用于对人工老化后生理质量不同的大豆种子进行分类。来自 365/400 nm 激发-发射组合的自发荧光信号(与胚胎中的总酚类表现出完美的相关性)能够有效地分离处理。此外,还可以证明自发荧光光谱数据与几个质量指标之间存在很强的相关性,例如早期发芽和种子对压力条件的耐受性。基于人工神经网络、支持向量机或线性判别分析开发的机器学习模型在对不同质量水平的种子进行分类时表现出较高的性能(0.99 准确度)。总之,我们的研究表明,大豆种子的生理潜力随着浓度的变化而降低,并且可能在自发荧光化合物的结构中。此外,改变种子的自发荧光特性会影响幼苗的光合作用装置。从实用的角度来看,基于自发荧光的成像可用于检查大豆种子组织光学特性的变化,并始终区分高活力和低活力的种子。自动荧光光谱成像作为一种快速、无损和可靠地评估大豆种子质量的创新方法

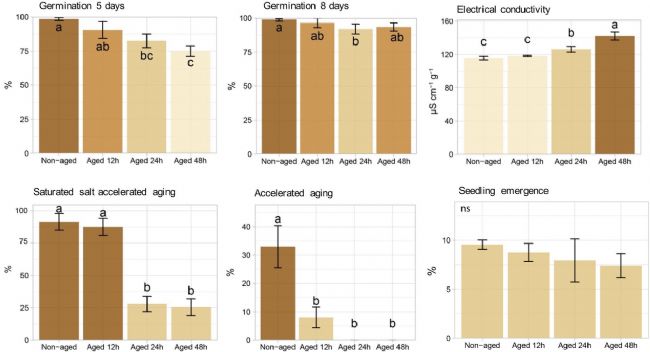

发芽率随着种子老化而降低,尤其是在播种后 5 天(图 1)。 虽然电导率(种子膜完整性的间接指标)在老化 24 小时和 48 小时的种子中增加(图 1),但饱和盐加速老化(SSAA)将种子分为两组,即种子老化 0 和 12 小时与陈化 24 和 48 小时的种子。 同时,传统的人工 老化(AA)进一步从老化的种子中切下未老化的种子。 出苗试验无法区分种子类别(图 1)。

图1. 非老化大豆种子和老化 12、24 和 48 小时种子的发芽和活力测试

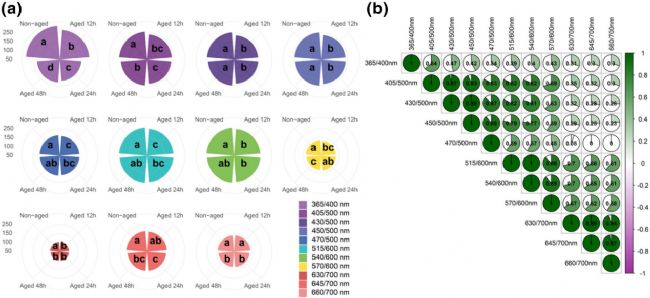

种子的平均自发荧光光谱在 365 至 540 nm(470 nm 除外)的激发波长下较高(图 3a)。 在 365/400 nm、405/500 nm 和 630/700 nm 激发发射组合下有效分离未老化种子; 在这些组合中,365/400 nm 提供了对种子类别最精细的区分(图 3a)。 带宽之间的最高相关系数为:1.00(515/600 nm 对 540/600 nm)、0.99(430/500 nm 对 450/500 nm;630/700 nm 对 645/700 nm)和 0.97(405/500 nm vs 430/500;645/700 nm vs 660/700 nm)(图 3b)。

图3. 使用来自不同激发-发射组合的自发荧光光谱数据比较非老化大豆种子和老化 12、24 和 48 小时的种子类别

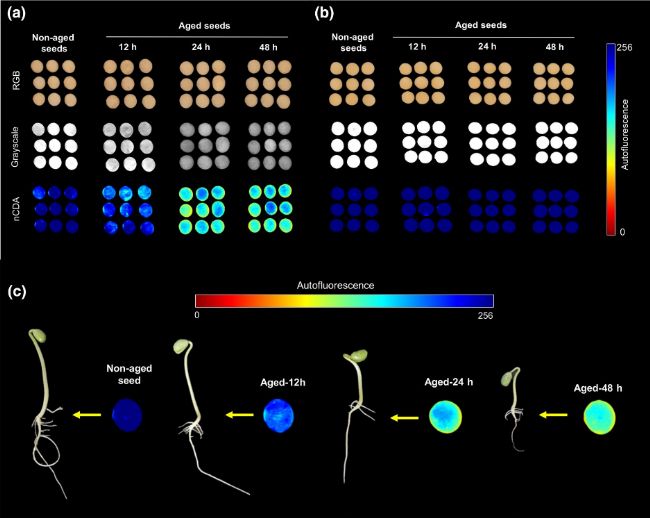

使用 nCDA 算法,通过去除异常观察值来转换结合 365/400 nm 获得的自发荧光图像的像素值,从而可以计算修剪后的平均值。该技术有助于消除可能影响均值的异常值的影响,从而提供更真实的图像。使用从红色 (0) 到蓝色 (256) 的假色代码创建的像素到像素映射在图像中显示自发荧光强度,其中较高的像素值表示具有较高自发荧光的组织(图 4)。尽管所有类别都显示出相似的 RGB 图像,但在存在种皮的情况下捕获图像时存在不同的自发荧光模式(图 4a),其中老化 24 和 48 小时的种子表现出最低的自发荧光信号(较低的像素值) )。然而,去除种皮后,所有种子类别都呈现出相似的自发荧光模式,而与老化期无关(图 4b)。在第8天的发芽试验中,存在种皮的种子自发荧光信号越低,幼苗性能越低(图4c)。

图4. 来自大豆种子类别的非老化种子和老化 12、24 和 48 小时种子的原始 RGB 图像,以及在 365/400 nm 激发发射组合下捕获的荧光图像(灰度和 nCDA),显示存在下的自发荧光模式(a ) 和缺少 (b) 种皮。

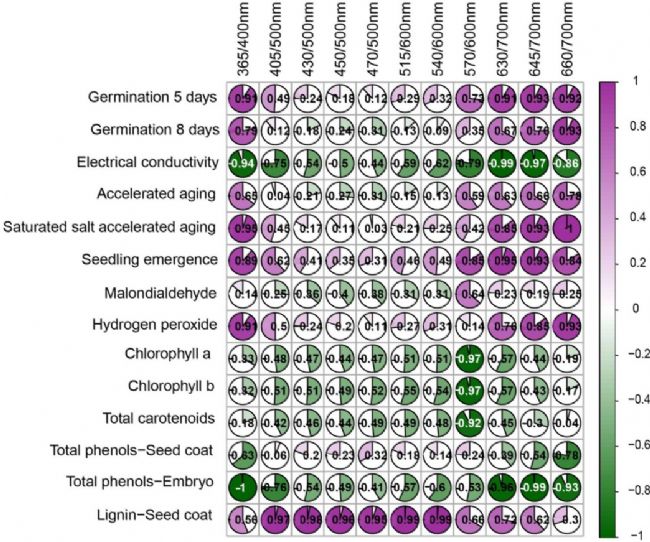

自发荧光测量与种子质量指标之间的相关性。 Pearson 相关分析(图 5)显示 365/400 nm 组合与胚胎中总酚(- 1.00)之间存在完美的负相关,而 660/700 nm 组合与 SSAA 测试(1.00)之间存在完美的正相关 . 其他带宽的相关系数也很高:0.99(515/600 nm 或 540/600 nm vs 木质素),- 0.99(630/700 nm vs 电导率;645/700 nm vs 胚胎中的总酚),0.98 (430/500 nm vs 木质素), 0.97 (405/500 nm vs 木质素), - 0.97 (570/600 nm vs 叶绿素 a 或叶绿素 b), 0.96 (450/500 nm vs 木质素) 和 0.95 (470/500 纳米与木质素)。

图5. 来自不同激发发射组合的自发荧光光谱数据与大豆种子质量指标之间的 Pearson 相关系数